Атрофия мышц ног у лежачих больных

Если пожилой человек, которого болезнь приковала к постели, долго лежит без движения, то его руки и ноги через время застывают в одном положении. Вначале они просто с трудом сгибаются или разгибаются, затем движение сопровождается выраженной болью, а потом и вовсе становится невозможным. Называется это состояние контрактурой.

Неподвижность суставов развивается не только у людей, чьи конечности обездвижены болезнью, операцией или травмой. Контрактуры у лежачих больных могут возникать и при изначальной нормальной мобильности сустава — когда пожилой человек не может или не хочет двигать совершенно здоровыми ногами или руками: при тяжелой деменции, заболеваниях нервной системы или выраженной депрессии. Чтобы сустав не зарос рубцовой или хрящевой тканью, чтобы из-за этого не образовывались пролежни, лечение контрактуры у лежачих больных должно быть своевременным и грамотным. Оптимальный вариант – предпринимать меры против обездвиженности суставов сразу, как только человек стал лежачим, тем более, что это поможет улучшить общее состояние. О том, как проводить профилактику и лечение контрактур, мы и поговорим.

Что такое контрактура и почему она развивается

Контрактурой называется такое ограничение движения в суставе, когда даже помощник не может его полностью согнуть или разогнуть. Возникает оно вследствие различных причин:

- кожного рубца над суставом;

- таких заболеваний сустава, которые видоизменяет форму соприкасающихся костей: артроза или артрита;

- болезней мышц, чье сокращение и расслабление обеспечивает движение этого сустава;

- болезней и травм сухожилий или связок, из-за чего костное сочленение не может двигаться в прежней амплитуде;

- заболеваний, которые делают движение в суставе болезненным;

- патологий нервной системы (инсульта, опухоли мозга, повреждений спинного мозга), когда к мышцам, двигающим сустав, или не может поступить команда сокращаться, или не проходят импульсы, которые должны поддерживать мышечные волокна в тонусе;

- психических расстройств, которые вынуждают человека длительно находиться в одном положении и мешать попыткам со стороны другого человека разогнуть или согнуть конечность.

Первые 5 причин составляют пассивный вид контрактуры у лежачего больного, а последние две, при которых препятствий в самом суставе нет – активный ее вид. В целом, эта классификация отображает как причины, по которым развивается малоподвижность сустава, так и нужна для того, чтобы подобрать лечение контрактуры у лежачих больных.

Почему нужно лечить контрактуры

Какой бы ни была причина уменьшения подвижности в суставе, если это состояние не корректировать, развивается следующее:

- организм включает «режим экономии»: уменьшает кровоснабжение тех мышц, которые не работают;

- если лечение контрактуры у лежачего больного все равно не проводится, мышцы с «урезанным» питанием уменьшаются вначале в объеме (атрофируются), а потом и в длине;

- укорочение мышц дополнительно обездвиживает сустав, усиливая контрактуру;

- если и на этой стадии не обратить внимания на неподвижное костное сочленение, организм включает еще большую экономию: теперь мышечную ткань заменяет соединительная, гораздо меньше требующая питания. Она уплотняется и уплотняется, в результате 2 кости сращиваются между собой сочленяющимися поверхностями. Это – анкилоз. Он, в отличие от контрактуры, может быть вылечен только хирургическим путем.

Контрактуры еще больше ограничивают подвижность лежачего больного. Развиваясь в коленных или тазобедренных суставах, они мешают ему самостоятельно менять положение в кровати. Это повышает риск развития застойной пневмонии.

Если неподвижными становятся суставы рук, лежачий больной теряет способность самостоятельно пользоваться столовыми приборами, вытирать лицо, поправлять одежду и выполнять другие важные действия.

Такое ограничение действий у человека, находящегося в ясном сознании, вызывают депрессию. Даже если он не может это сказать из-за афазии после инсульта, будьте уверены: он морально подавлен.

Как заподозрить контрактуру

Если Вы, помогая своему пожилому родственнику повернуться, вдруг замечаете, что его нога или рука очень «туго» сгибается или разгибается, даже если это не причиняет ему боли, будьте уверены: Вы столкнулись с контрактурой. Тогда Вы можете приложить усилия и придать конечностям правильное положение, но через время сустав снова вернется к исходному сгибанию, разгибанию или развороту.

О том, что уже произошло изменение мышц, двигающих сустав, говорит «странное», неудобное положение сочленяющихся частей тела друг относительно друга. Это могут быть растопыренные, сведенные или неестественно согнутые пальцы рук, вытянутая, как у балерин, стопа. Могут быть и сочетанные контрактуры, когда становится неподвижным сразу предплечье (оно сгибается в локте и разворачивается к мизинцу) и лучезапястный сустав (в нем происходит сгибание).

Контрактуры у лежачих больных могут иметь различную степень, которая зависит от нормальной амплитуды движений в суставе: при 1 степени движения ограничены не более, чем на 5% от нормы, при последней – амплитуда меньше, чем ½ нормы.

Лечение

Оно зависит от причины контрактуры, степени ее выраженности, вынужденного положения конечности и стадии, на которой находится патологический процесс (развилось ли укорочение мышц, или уже сустав фиксирован соединительной или костной тканью).

Лечение нужно начинать как можно раньше. Если неподвижность сустава развилась в результате инсульта, то время начала терапии должен указать врач, так как движения в конечности стимулируют работу мозга, а в некоторых случаях ему нужно дать время восстановиться. Обычно это – 5-7 сутки от произошедшей мозговой катастрофы.

Массаж

Он применяется при всех видах контрактур и на любых ее стадиях. Задача массажа – усилить кровообращение в мышцах, воздействовать на их тонус.

Массаж выполняется с помощью различных массажных движений: приемы одного рода (поглаживание, вибрация) нужны, чтобы расслабить те мышцы, которые находятся в гипертонусе, другие (пощипывание, растирание) – чтобы привести в тонус расслабленные мышечные волокна.

Начинать выполнять массаж должен специалист с медицинским образованием и опытом работы с контрактурами. Продолжать им заниматься, или проводить второй в день сеанс могут родственники, которым массажист покажет все необходимые движения.

Массаж лучше всего выполнять, нанося на кожу камфару или другое средство, которое будет усиливать кровообращение в пораженной конечности.

Физиопроцедуры

В лечении контрактур у лежачих больных применяется комплекс из различных физиотерапевтических методов:

- теплых местных ванн, в которые укладывается пострадавшая конечность, устраняют гипертонус мышц;

- накладывания подогретых лечебных грязей на перенапряженные мышцы. Грязелечение желательно чередовать с парафиновыми или озокеритовыми аппликациями;

- гальванизации, которая тоже нужна для устранения гипертонуса, улучшения кровообращения в мышцах;

- электрофореза с новокаином – процедуры, которая оказывает обезболивающее действие;

- электростимуляции тех мышц, тонус которых значительно снижен, из-за чего они не оказывают противодействия мышцам-антагонистам.

Тепловые процедуры рекомендуется выполнять перед упражнениями. Электрофорез с новокаином – после гимнастики.

Гимнастика

Этот этап лечения тоже проводится при контрактурах любого происхождения. Гимнастика должна проводиться каждый день, и заключаться в постепенном увеличении нагрузки и амплитуды. Сначала выполняют пассивные – с помощью реабилитолога или родственника – движения в пораженном суставе. Потом переходят к активной разработке сочленения, когда больной сам пытается согнуть, разогнуть или повернуть конечность в другую сторону.

Если контрактура 3-4 степени, то первые несколько занятий выполняются только с помощью пассивной проработки сустава. После того, как амплитуда движений начнет увеличиваться, пожилого человека стимулируют выполнять некоторые упражнения самому. Для этого чаще всего применяются различные эспандеры, резиновые жгуты, мячи. Для коленных суставов могут использоваться шины с эластичной тягой.

При лечении контрактур у лежачих больных действует такое правило: чем чаще будут выполняться упражнения, тем быстрее произойдет восстановление. Если гимнастика вызывает боль, перед ее выполнением проводят обезболивание с помощью внутримышечных уколов или, если боль достаточно сильная, то и новокаиновых блокад.

Шинирование

Этот метод лечения предполагает наложение гипсовых лонгет или корректирующих шин для того, чтобы придать правильное положение конечности с контрактурой. Зачастую грамотно и вовремя выполненное шинирование помогает избежать операции.

Накладывает лонгету обычно врач-реабилитолог. Это несложно выполнить в домашних условиях с помощью гипса. В него конечность укладывают, насильно придав ей правильное положение. Если стопа вытянута в положении «на цыпочках», прежде, чем наложить гипс, под подошву кладут деревянную подставку, а потом уже фиксируют.

Если контрактура вынудила руку находиться в «положении просителя» (согнута в локте и в лучезапястном суставе, развернута внутрь), в подмышечную область кладут валик, руку разворачивают наружу, выпрямляют ее пальцы, и только потом фиксируют гипсом или ортезом (лечебной шиной).

Шинирование не должно быть очень тугим, чтобы можно было ежедневно снимать фиксацию, выполнять массаж и гимнастику, и после этого снова укладывать ногу или руку в гипс.

Медикаментозное лечение, в том числе новокаиновые блокады

Во время активной разработки сустава часто происходит воспаление мягких тканей, что сопровождается усилением или появлением боли. Для этого планово назначаются обезболивающие (они же противовоспалительные препараты): «Диклофенак», «Ибупрофен», «Дексалгин». Их можно принимать в виде таблеток, но при сильной боли лучше выполнять внутримышечные инъекции. Если боль не дает заниматься гимнастикой, предварительно выполняют блокаду сустава анестетиком (новокаином).

Если в суставе уже разрослась соединительная ткань, могут проводиться манипуляции, при которых в область возле сустава вводят растворяющие ткань ферменты.

Для устранения спазма мышц применяются препараты-миорелаксанты. Это «Сирдалуд», «Мидокалм». Если они не оказывают необходимого действия, в спазмированные мышечные волокна может вводиться ботулотоксин («Ботокс», «Диспорт»).

Операция

Хирургические вмешательства применяются при контрактурах тяжелой степени, когда или произошло сильное укорочение мышц, или соединительная ткань заместила мышцы или проросла в сустав. Для коррекции этих состояний могут выполняться различные виды операций:

- рассечение фасции – «пленки», оборачивающей мышцы;

- рассечение сухожилия и сшивание его так, чтобы мышца стала длиннее;

- рассечение внутрисуставных спаек;

- эндопротезирование сустава, если он подвергся анкилозированию.

Профилактика

Профилактика контрактуры у лежачих больных заключается в проведении следующих мероприятий, которые нужно выполнять ежедневно сразу после того, как Ваш пожилой родственник перестал вставать. Это:

- выполнение активных и пассивных движений во всех суставах, в том числе и в голеностопном, и – в суставах пальцев ног. Для разработки суставов рук рекомендуется периодически сжимать в руке специальный конус или шар, сделанный из шерсти; можно использовать мяч;

- массаж суставов;

- отслеживание положений конечностей. При малейшей же «просительной» или любой другой установке кисти, при «балериноподобном» вытягивании стопы нужно сразу же советоваться с врачом-реабилитологом и приобретать назначенный им ортез.

Источник

Вследствие патологических изменений в организме человека скелетная мышца начинает истончаться, деформироваться, затем происходит её замещение соединительной тканью, неспособной к сокращению, то есть происходит атрофия мышц. Как результат снижается двигательная способность пораженной мышцы, а при значительном её перерождении происходит полный паралич, больной теряет способность самостоятельно передвигаться.

Причины атрофии мышц ног, бедра и голени

Причин для развития атрофии мышц нижних конечностей может быть несколько:

— снижение метаболизма и старение организма с возрастом;

— как результат заболеваний эндокринной системы и гормонального сбоя в организме;

— хронические заболевания пищеварительного тракта, соединительной ткани;

— нарушение регуляции мышечного тонуса при поражении периферических нервов, полиневритах, как проявление осложнений некоторых инфекционных и паразитарных заболеваний, хронических отравлениях;

— плохая наследственность – врожденная ферментопатия или генетические нарушения;

— неполноценное, недостаточное питание;

— как посттравматические осложнения или при постоянной физической нагрузке.

Заболевания, связанные с атрофией мышц, как правило, относятся к редким врождённым генетическим заболеваниям, которые проявляться начинают уже в детстве.

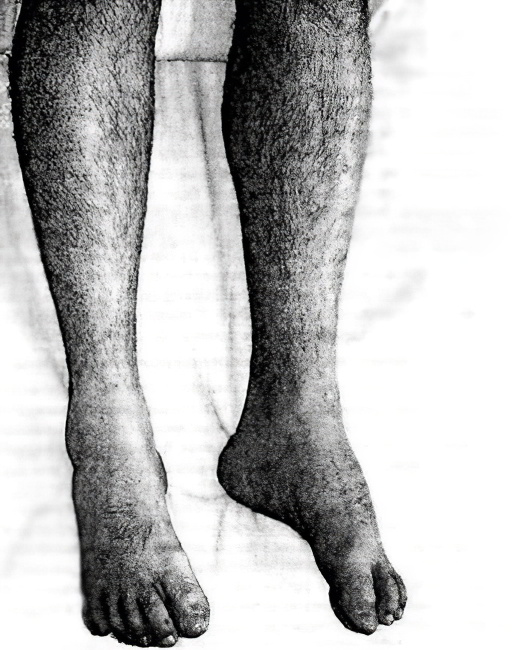

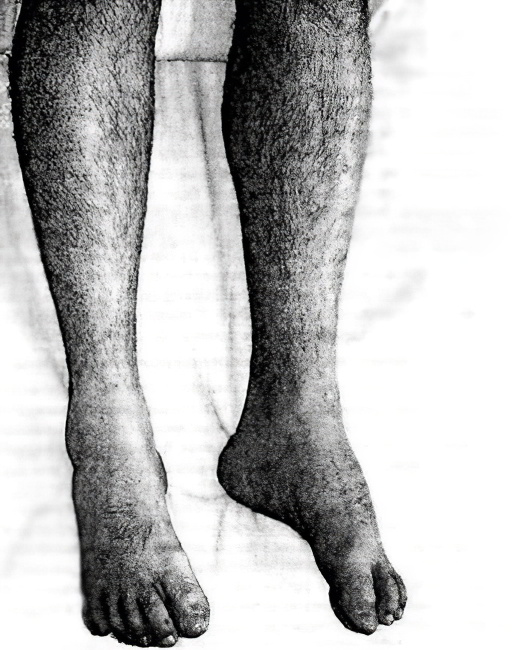

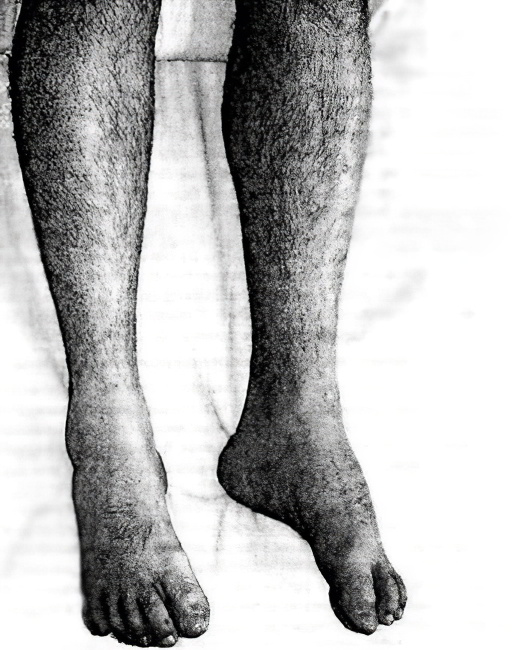

Симптомы атрофии мышц ног, бедра и голени

В самом начале заболевания характерным симптомом является быстрая утомляемость в ногах, мышечная слабость при длительной физической нагрузке. Заметно увеличиваются икроножные мышцы. Атрофия обычно начинается с проксимальных (ближайших к телу) групп мышц нижних конечностей. Проявляется это в ограничении двигательной функции ног – больному тяжело подниматься по лестнице и вставать из горизонтального положения. Со временем изменяется походка.

Атрофия мышц развивается медленно и длится годами. Болезнь может распространяться как на одну, так и на обе стороны; процесс может быть как симметричным, так и ассиметричным. Все проявления зависят от причин и формы заболевания, возраста и состояния организма пациента. Клинические проявления заключаются в нарастающей слабости в нижних конечностях, появляется дрожание. Больные испытывают неприятные ощущения, чувство ползанья мурашек под кожей.

Самым характерным признаком развивающейся мышечной атрофии является уменьшение в объёме пораженной мышцы, что замечается даже самим больным на ранней стадии заболевания. Все труднее становится передвигаться без посторонней помощи, особенно тяжело подниматься и спускаться по лестнице. Заболевание протекает хронически, отмечаются периоды рецидивов (с сильными болями в пораженной мышце) и ремиссий с незначительным угасанием симптоматики.

Для первичной формы атрофии мышц характерно поражение самой мышцы, её двигательных нейронов, обусловленное неблагоприятной наследственностью или рядом других причин – травмами, ушибами, физическим перенапряжением. Больной очень быстро утомляется, мускулатура теряет тонус, характерны непроизвольные подергивания конечностей.

Вторичное поражение мышечной ткани нижних конечностей называется невральной амиотрофией, наиболее часто является последствием травм или перенесенных инфекционных заболеваний, как следствие генетической патологии. При этом страдают мышцы голеней и стоп, происходит их деформация. Стопа как будто бы висит, и чтобы не цепляться ею за пол человек начинает высоко поднимать колени при ходьбе. По мере прогрессирования и распространения процесса, атрофия мышц с ног переходит на кисти рук и предплечья.

Миотония, сцепленная с полом, протекающая с атрофией мышц ног

Псевдогипертрофическая форма Дюшенна относится к самым распространенным формам миопатии, сцепленной с полом. Заболевание встречается только у мальчиков. Ранние симптомы патологии появляются в первые пять лет жизни ребенка. К характерным симптомам относится атрофия мышц ног и мышц тазового пояса. Рано развиваются псевдогипертрофии, особенно в области икроножных мышц, реже поражаются дельтовидные мышцы. Появляются также концевые атрофии мышц, ретракции сухожилий, главным образом ахиллова, пропадают рефлексы, больше всего это заметно при проверке коленных рефлексов. Ребенок с трудом поднимается вверх по лестнице, опираясь при ходьбе руками о бедра, не может прыгать, ему тяжело подниматься с пола. Постепенно развивается слабость, атрофируются мышцы плечевого пояса, а спустя некоторое время ребенок не может подняться с постели. Среди поздних проявлений заболеваний можно отметить появление контрактуры, причиной которой становится ретракция сухожилий, формирование «конской» стопы.

Как правило, дети с данным врожденным генетическим заболеванием не доживают до 14 лет.

Патология сопровождается также изменениями со стороны сердечной мышцы, поражается головной мозг, ребенок отстает в развитии. Слабость дыхательных мышц становится причиной плохой вентиляции легких, что способствует развитию пневмонии. Течение пневмонии осложняется слабостью сердечной мышцы, что является самой распространенной причиной смерти пациентов. Для формы Дюшенна характерно плейотропное влияние патологического гена.

В середине ХХ века Беккером был описан доброкачественный вариант миопатии, сцепленной с полом, эта форма заболевания носит его имя. Первые симптомы патологии появляются после 20 лет. На начальном этапе заметна псевдогипертрофия икроножных мышц. Атрофия мышц ног развивается медленно, постепенно охватывая мышцы тазового пояса и бедер. Интеллект при этой форме сохраняется. Эти разновидности заболевания характеризуются повреждениями различных генов, располагающихся в двух локусах половой Х-хромосомы, являясь генокопиями. В одной семье сразу две формы заболевания не встречаются.

Диагностика атрофии мышц ног, бедра и голени

Для того, чтобы диагностировать атрофию мышц необходимо собрать тщательный анамнез, в том числе и узнать о наследственных и хронических заболеваниях. Назначается развернутый анализ крови с обязательным определением СОЭ, глюкозы, печеночных проб. Обязательна электромиография и иногда биопсия нервных клеток, а также исследование нервной проводимости. При наличии в анамнезе хронических заболеваний или перенесенных инфекционных, по показаниям проводится дополнительное обследование.

Лечение атрофии мышц ног, бедра и голени

При выборе лечения основное внимание уделяют причинам, из-за которых развилось заболевание. Учитывается возраст пациента, распространенность и тяжесть патологического процесса. Медикаментозное лечение, проводимое курсами, способно приостановить процесс и даже приводит к некоторым улучшениям. Немаловажную роль играет назначение физиотерапевтического лечения, лечебного массажа, электролечения, лечебной гимнастики. Также при лечении атрофии мышц нередко практикуют переливание крови. Соблюдение всех рекомендаций позволяет больным вести практически нормальный образ жизни на протяжении длительного времени.

Автор статьи: Мочалов Павел Александрович | д. м. н. терапевт

Образование:

Московский медицинский институт им. И. М. Сеченова, специальность — «Лечебное дело» в 1991 году, в 1993 году «Профессиональные болезни», в 1996 году «Терапия».

Наши авторы

Источник