Что такое дифференциация мышечной массы

В скелетных мышцах теплокровных животных и человека различают быстрые и медленные двигательные единицы, состоящие соответственно из быстрых и медленных мышечных волокон. Длительность сокращения медленных двигательных единиц может быть 100 мс и более, быстрых —10—30 мс. Существуют мышцы, состоящие преимущественно из быстрых двигательных единиц (например, мышцы глазного яблока), и мышцы, в которых преобладают медленные двигательные единицы (например, камбало-видная мышца). Такие мышцы часто называют соответственно быстрыми и медленными. Большинство мышц смешанные, состоят как из быстрых, так и из медленных двигательных единиц, а также переходных форм между ними.

Со скоростью сокращения мышечных волокон двигательной единицы связано много других ее свойств и прежде всего, очевидно, то, что от скорости сокращения зависит суммация, т. е. та частота возбуждения, при которой наступает гладкий тетанус. В двигательных единицах медленной камбаловидной мышцы гладкий тетанус наступает уже при частоте разряда около 10—15 в секунду, в быстрых двигательных единицах мышц конечностей — только при частоте около 50 в секунду. В самых быстрых глазных мышцах гладкий тетанус можно наблюдать при еще больших частотах.

Сопоставление частоты разрядов двигательных единиц с частотой, при которой может образоваться гладкий тетанус, позволяет сделать вывод, что в естественных условиях гладкий тетанус может наблюдаться только при очень высокой частоте. Обычным режимом естественного сокращения является зубчатый тетанус или даже ряд последовательных одиночных сокращений двигательной единицы. Тем не менее это не отражается на сокращении целой мышцы; оно, как правило, бывает слитным, напоминающим гладкий тетанус. Причина этого—асинхронность разрядов мотонейронов, а следовательно, и мышечной части двигательных единиц. При отведении игольчатым электродом потенциалов действия одновременно нескольких активных двигательных единиц видна асинхронность их импульсации. В случае электрической активности целой мышцы сложение (интерференция) потенциалов действия многих двигательных единиц дает сложную картину колебаний потенциала, в которой уже не удается различать потенциал каждой из них, а общая частота колебаний существенно превышает частоту разрядов каждой из активных двигательных единиц.

Скорость сокращения двигательных единиц коррелирует и с другими их свойствами. Медленные двигательные единицы, как правило, содержат меньше мышечных волокон и, следовательно, при сокращении развивают меньшую силу. Количество мышечных волокон и развиваемая ими суммарная сила в двигательных единицах одной мышцы могут различаться более чем на порядок. Не менее важно другое различие медленных и быстрых двигательных единиц — устойчивость к утомлению. Медленные двигательные единицы могут работать без утомления гораздо дольше, чем быстрые, что объясняется особенностями их обмена.

Со свойствами мышечных волокон двигательной единицы коррелируют и свойства иннервирующего ее мотонейрона: при естественном напряжении мышцы мотонейроны медленных двигательных единиц обычно оказываются более низкопороговыми, т. е. вовлекаются в возбуждение раньше. Разница в возбудимости мотонейронов позволяет нервной системе дозировать силу сокращения, вовлекая в возбуждения меньшее или большее количество двигательных единиц мышцы. При длительных, но обычно слабых тонических напряжениях, связанных, например, с поддержанием позы, активируются только низкопороговые медленные, устойчивые к утомлению двигательные единицы. Если необходимо осуществить сильное фазное напряжение, в возбуждение вовлекаются высокопороговые, быстрые сильные двигательные единицы.

Рассмотренные двигательные единицы теплокровных животных и человека относятся к классу так называемых фазных двигательных единиц. У амфибий и рептилий, а также в некоторых (немногих)’ мышцах теплокровных (наружные мышцы глаза) содержатся особые тонические двигательные единицы — мышечные волокна, которые существенно отличаются от волокон фазных единиц. Возбуждение тонических волокон не подчиняется закону «все или ничего» и имеет характер локального ответа, поэтому ограничивается областью нервно-мышечного окончания или тем участком, к которому непосредственно приложено электрическое или химическое раздражение. Охват возбуждением всего волокна возможен потому, что на каждом мышечном волокне имеется не одно, а множество нервных окончаний. Одновременное поступление к этим окончаниям нервного импульса вызывает сокращение всего волокна. Это сокращение существенно медленнее, чем сокращение фазных мышечных волокон.

Регистрация электрической активности двигательных единиц у человека показала, что в естественных условиях мышцы редко бывают полностью расслабленными. Обычно в них наблюдается небольшая, так называемая позная, активность, или позный тонус; при этом низкопороговые медленные двигательные единицы разряжаются с небольшой частотой.

Тонус и особенно его нарушения при ряде заболеваний нервной системы связаны с изменением состояния рефлекторных механизмов, в частности рефлексов с проприо-рецепторов мышц, повышение возбудимости которых ведет к повышению тонуса.

МЕХАНИЗМЫ МЫШЕЧНОГО СОКРАЩЕНИЯ

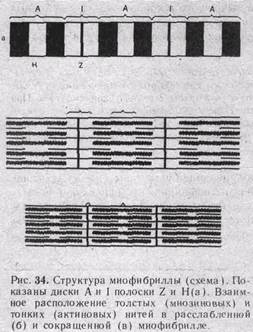

Структура миофибрилл и ее изменения при сокращении. Миофибриллы представляют собой сократительный аппарат мышечного волокна. В поперечнополосатых мышечных волокнах миофибриллы разделены на правильно чередующиеся участки (диски), обладающие разными оптическими’ свойствами. Одни участки анизотропны, т. е. обладают двойным лучепреломлением.В обыкновенном свете они выглядят темными, а в поляризованном — прозрачными в продольном направлении и непрозрачными в поперечном. Другие участки в обыкновенном свете выглядят светлыми — они изотропны, т. е. не обладают двойным лучепреломлением (рис. 34, а). Анизотропные участки обозначают буквой Л, изотропные — буквой I. В середине диска Л различается светлая полоска Н, посередине диска I — темная полоска Z, представляющая собой тонкую мембрану, сквозь поры которой проходят миофибриллы. Благодаря наличию этой опорной структуры параллельно расположенные однозначные диски отдельных фибрнлл внутри одного волокна во время сокращения не смещаются по отношению друг к другу.

Современные представления о структуре миофибриллярпого аппарата основываются на исследованиях структуры мышечного волокна при помощи электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа, фазово-контрастной и интерференционной микроскопии в сочетании с гистохимическими методами.

Установлено, что каждая миофибрилла мышечного волокна диаметром около 1 мкм состоит в среднем из 2500 протофибрилл, представляющих собой удлиненные полимери-зованные молекулы белков миозина и актина. Миозиновые протофибриллы, или, как их принято обозначать, нити, вдвое толще актиповых. Их диаметр примерно 10 нм. В состоянии покоя мышечного волокна нити расположены в миофибрилле таким образом, что тонкие длинные актиновые нити входят своими концами в промежутки между толстыми и более короткими миозиновыми нитями (рис. 34, б). Благодаря этому диски / состоят только из актиновых нитей, а диски Л — из нитей миозина, а, возможно, еще и другого белка.

Светлая полоска Н представляет собой узкую зону, свободную от актиновых нитей. Мембрана Z, проходя через середину диска I, скрепляет между собой эти нити:

Важным компонентом ультрамикроскопической структуры миофибрилл являются также многочисленные поперечные мостики, соединяющие между собой миозиновые и актиновые нити. При сокращении мышечного волокна указанные нити не укорачиваются, а начинают «скользить» друг по другу: актиновые нити вдвигаются в промежутки между миозиновыми, в результате чего диски I укорачиваются, а диски Л сохраняют свой размер. Почти исчезает светлая полоска Н, так как актиновые нити при сокращении сближаются друг с другом своими концами (рис. 34, в). Причиной «скольжения» является химическое взаимодействие между актином и миозином в присутствий-ионов Са24 и АТФ. Наблюдается своего рода химическое «зубчатое колесо», как бы протягивающее одну группу нитей по другой. Роль «зубчиков» в этом процессе приписывают поперечным мостикам, обеспечивающим взаимодействие активных центров белков миозиновых и актиновых нитей.

Роль потенциала действия в возникновении мышечного сокращения. В естественных условиях деятельности скелетной мышцы инициатором ее сокращения является потенциал действия, распространяющийся при возбуждении вдоль поверхностной мембраны мышечного волокна.

Если кончик микроэлектрода при помощи микроманипулятора приложить к поверхности мышечного волокна лягушки в области диска I, то при нанесении очень слабого электрического стимула, вызывающего деполяризацию, диски I по обе стороны от мембраны Z начнут укорачиваться. При этом, однако, сокращение распространяется не в стороны, а в глубь волокна, вдоль диска I. Приложение слабого стимула к другим участкам миофибриллы подобного эффекта не вызывает. Из этого следует, что деполяризация поверхностной мембраны мышечного волокна в области дисков I является пусковым механизмом сократительного процесса.

Важным промежуточным звеном между деполяризацией мембраны и началом мышечного сокращения является проникновение в область миофибрилл свободных ионов Са2+. В состоянии покоя основная часть ионов Са2+ в скелетном мышечном волокне хранится в так называемом саркоплазматическом ретикулуме. Он представляет собой замкнутую систему внутриклеточных трубочек и цистерн, окружающих каждую миофибриллу.

В мембране саркоплазматического ретикулума локализованы две важнейшие транспортные системы, обеспечивающие накопление в ретикулуме ионов Ca2+ («секвестрация» — захват их из миоплазмы) и освобождение Са2+ из ретикулума при возбуждении.

Функцию кальциевого насоса выполняет так называемая Са — зависимая АТФ-аза (Са — АТФ-аза). Энергия, выделяющаяся при расщеплении АТФ, используется для секвестрации ионов Са2+ в ретикулум. Благодаря этому в покоящемся волокне концентрация свободных ионов Са2+ в цитоплазме поддерживается на очень низком уровне. Поступая внутрь ретикулума (главным образом в его продольные трубочки), ионы Са2+ частично связываются белковыми молекулами, устилающими внутреннюю поверхность его трубочек и цистерн. Концентрация свободных Са2+ в полости ретикулума близка к концентрации их в наружной среде, т. е. во внеклеточной жидкости.

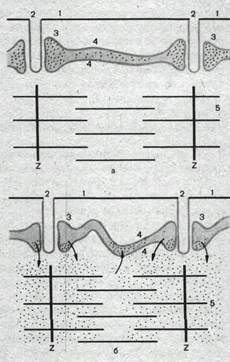

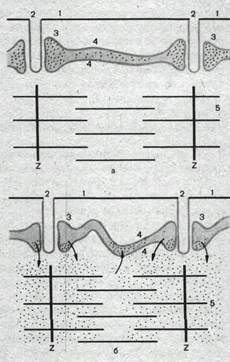

В механизме освобождения ионов Ca2+ из ретикулума при возбуждении особую роль играет система поперечных трубочек (Т-система), представляющих собой впячивания поверхностной мембраны. Диаметр каждой трубочки около 0,05 мкм. На рис. 35 приведена схема продольного среза через быстрое мышечное волокно лягушки. Видно, что по обе стороны от поперечной трубочки расположены боковые (терминальные) цистерны ретикулума. Вместе с трубочкой они образуют так называемые триады. Мембрана поперечных трубочек по своим свойствам сходна с поверхностной мембраной; она содержит электровозбудимые натриевые каналы и способна к генерации и проведению потенциала действия. Во время возбуж

Рис.35. Схематическое изображение взаимоотношений поверхностной мембраны (1),поперечных трубочек (2),боковых цистерн (3) и продольных трубочек (4) саркоплазматического ретикулума и миофибрилл (5) мышечного волокна.

а — в состоянии покоя, б — во время сокращения. Деполяризация мембраны и поперечных трубочек вызвала освобождение ионов Са2+ из боковых цистерн. Освободившийся Са2+ диффундирует по направлению к миофибриллам и частично захватывается продольными трубочками ретикулума.

Падения потенциал действия с поверхностной мембраны распространяется вдоль мембраны поперечных трубочек в глубь волокна и при помощи особого, пока еще полностью не изученного, механизма вызывает освобождение ионов Са2+ из боковых цистерн. Боковые цистерны расположены таким образом, что освободившиеся ионы Са2+ попадают непосредственно в ту область, где происходит образование актомиозина.

Как отмечалось, начало мышечного сокращения приурочено к первой трети восходящего колена потенциала действия, а именно к моменту, когда внутренний потенциал волокна возрастает с исходных —90 мВ до примерно —50 мВ. Этот потенциал является пороговым для возникновения механического ответа. Предполагают, что именно при достижении указанного уровня деполяризации концентрация свободных ионов Са2+ в миофибрилле достигает критической величины, необходимой для начала взаимодействия актиновых и миозиновых нитей.

Процесс освобождения Са2+ прекращается после окончания пика потенциала действия. Тем не менее сокращение продолжает нарастать до тех пор, пока активация кальциевого насоса ретикулума не вызовет снижения концентрации ионов Са2+ в миоплазме. Тогда сокращение сменяется расслаблением.

Таким образом, последовательность событий, ведущих к сокращению, а затем расслаблению мышечного волокна, представляется в следующем виде: раздражение —>- возникновение потенциала действия -> проведение его вдоль клеточной мембраны и в глубь волокна по трубочкам —> освобождение Са2+ из боковых цистерн саркоплазматического ретикулума и диффузия его к миофибриллам —> взаимодействие («скольжение») актиновых и миозиновых нитей, приводящее к укорочению миофибриллы —> активация кальциевого насоса —> снижение концентрации свободных ионов Ca2+ в саркоплазме —> расслабление миофибрилл.

Источник

В современной фитнес-индустрии существует огромное множество тренировочных методик, предназначенных для огромного спектра задач. Но мы рассмотрим в статье все, что связанно с развитием мускулатуры и мышечной гипертрофии, в частности.

К сожалению, авторы большинства методологий не имеют четкого представления о причинах роста мышц. Они либо игнорируются, либо искажаются. Поистине, фитнес-индустрия собирает вокруг себя огромное количество мифов, стереотипов и заблуждений. Порой, задача получить качественную информацию становится весьма и весьма непростой. В этой статье мы попытаемся разобраться с этим вопросом.

Мышечная гипертрофия — увеличение размеров мышечного волокна.

Как известно, все мышцы состоят большого количества мышечных волокон, которые крепятся к одному сухожилию, образуя при этом так называемые пучки.

Рисунок 1. Анатомия мышцы.

Мышечное волокно (мышечная клетка, миоцит) состоит из миофибрилл, саркоплазматического пространства, митохондрий, ядер и т. д. Из себя представляет вытянутую клетку, которая способна сокращаться, благодаря сокращению нитевидных миофибрилл, состоящих из белков двух типов: актина и миозина. В саркоплазме же находятся энергозапасы клетки: Креатин фосфат, гликоген, ферментативные белки, соли, вода и т.д.

Рисунок 2. Анатомия мышечного волокна.

Виды мышечных волокон.

Мышечные волокна бывают нескольких видов: медленные (тип I) и быстрые (тип II).

Существует мнение, что медленные волокна работают при медленных движениях, но это не верно, так как классификация на медленные и быстрые основывается на активности АТФазы (фермент необходимый для мышечного сокращения): чем выше активность, тем мощнее сокращение.

У медленных волокон скорость АТФазы гораздо ниже. У каждого из этих видов есть подтипы. Так же волокна различаются по типу энергообеспечения: окислительные и гликолитические. Окислительные — означает, что работает за счет окисления жирных кислот и глюкозы и для их работы необходим кислород, а гликолитические работают на анаэробном (без доступа кислорода) гликолизе.

Окислительные волокна более выносливы и наименее сильные, а гликолитические имеют крайне малую длительность работы (около минуты), но обладают наибольшей мощностью и силой сокращения.

В Таблице 1 сверху вниз перечислены типы волокон в зависимости от активности их АТФазы. Волокна типа I наименее мощные и сильные, а IIB имеют самый большой силовой потенциал и сокращение их наиболее мощное.

Таблица 1.

Классификация мышечных волокон.

*SO (slow-oxidative) — медленные окислительные, FOG (fast-oxidative/glycolytic) — быстрые окислительно-гликолитические, FG (fast-glycolytic) — быстрые гликолитические

Также в таком порядке происходит иннервация, то есть включение в работу во время сокращения мышцы. Чем выше сигнал подается к мышце, тем больше волокон получают нагрузку. Самый низкий порог иннервации у медленных волокон I (работают, когда мы ходим), наиболее высокий у быстрых (спринт или работа с большими отягощениями).

Мощность сигнала зависит от нескольких показателей: интенсивность (процент отягощения от разового максимума), скорость сокращения и доступ кислорода. Чем выше интенсивность, тем больше волокон включается в работу.

Опыты Роджера Эноки показали, что при отягощении с 75 % от 1ПМ (повторный максимум) и выше, работают все единицы, а при быстром темпе, хватает и 40 % от 1ПМ. Также важен доступ кислорода. Если доступ его ограничен (достигается за счет перекрытия кровотока во время выполнения упражнения), то из работы выключаются окислительные волокна (так как нужен кислород для работы) и включаются более высоко пороговые гликолитические, которые могут работать в условиях гипоксии.

Перекрытие кровотока достигается за счет отягощения (чем выше оно, тем сильнее гипоксия), укорачивания амплитуды движения и специальных приспособлений (жгуты). Опыты показывают, что при весе 20 % 1ПМ и перетягивании целевой мышцы жгутом, работают все двигательные единицы.

Разобравшись с теоретической основной, поговорим про развитие мускулатуры.

Мышечная гипертрофия.

Мышечная гипертрофия может быть определена, как увеличение размера волокна за счет накопления сократительных или не сократительных белков, который происходит за счет увеличения синтеза белка после силовых тренировок, снижения распада белка или сочетания этих двух факторов, на которые можно влиять физическими тренировками.

Существует три тренировочных стимула, вызывающих мышечную гипертрофию: Механический натяг, микротравмы и метаболический стресс.

Рассмотрим каждый из стимулов немного подробнее:

Механический натяг (MECHANICAL TENSION).

Является следствием нарушения целостности волокна во время генерации силы или его растяжения. В результате чего провоцируется ответ на клеточном и молекулярном уровне: модуляция гормонов (Инсулиноподобный фактор роста-1, механический фактор роста), белков регуляторов, увеличение транскрипции иРНК.

Основным регулятором данного процесса является комплекс AKTmTOR, как мы можем видеть на рисунке . Стоит учесть, что идет стимулирование развития сократительного аппарата во всех типах волокон — миофибрилл].

Микротравмы.

Физические тренировки могут привести к локальному повреждению мышц, которые при определенных условиях могут создать гипертрофический ответ. Ущерб может быть специфичный для всего несколько макромолекул ткани или привести к разрывам в сарколемме, базальной мембране и соединительной ткани и стимулирует травмы сократительных элементов и цито скелета.

Считается, что это приводит к высвобождению различных ростовых факторов, которые регулируют пролиферацию и дифференцировку клеток спутников (Миосателлиты — стволовые клетки миоцитов). Происходит увеличение, как сократительных белков, так и энзимных.

Микротравмы характерны для физических нагрузок с искусственно завышенными весами, использования негативных повторений, чрезмерного объема механического натяга, растяжкам. Относится ко всем типам волокон.

Метаболический стресс.

Метаболический стресс проявляется в результате физической деятельности, которая полагается на анаэробный гликолиз для производства АТФ, в результате чего последующее накопление метаболитов, таких как лактат, ионы водорода, неорганический фосфат, свободный креатин и др.

Мышечная ишемия, как было показано, необходима, чтобы произвести значительный метаболический стресс, и производит увеличение гипертрофического эффекта.

Рисунок 4. Адаптационные изменения мощности (VO2) и емкости отдельных механизмов энергообеспечения мышечной работы в процессе специфической тренировки.

Метаболический стресс приводит к активации ростовых факторов, гормонов, белков активаторов, чувствительных к времени под нагрузкой, ферментов. Стимулирует рост сократительной части клетки, энзимов и запасов энергоресурсов клетки, а также увеличению количества воды внутри клетки.

Стоит отметить, что данный стимул относится в большей мере к быстрым мышечным волокнам, а не к медленным, так как последние не обладают ферментами для анаэробного гликолиза.

Хотелось бы заострить немного внимания на таком ферменте, как АМФК. АМФК — клеточная протеинкиназа, контролирующая энергетический баланс клетки.

Активируется при значительном потреблении энергии клетки. К состояниям, увеличивающим дефицит энергии в клетке и, соответственно, повышающим уровень АМФК, относятся физическая нагрузка, голод, гипоксия, ишемия, окислительный стресс и тепловой шок.

АМФК по сути триггер, который следит, чтобы клетка не умерла от голода. Важной её особенностью является то, что она блокирует синтез белка в клетке до тех пор, пока не восстановит ее энергетику. Это важно знать, и мы вернемся к этому чуть позже.

Механизм гипертрофии.

Рост сократительных элементов клетки проходит в несколько этапов:

1) Сначала мы задаем стимул с помощью физической нагрузки. Стимулы все ведут себя по-разному, но в конечном итоге происходит следующее.

2) Под воздействием стимула происходит экспрессия иРНК (информационная РНК) внутри клетки, которая представляет из себя матрицу белков, некий чертеж или инструкцию.

3) Далее иРНК направляется в рибосомы клетки, где они, руководствуясь этой матрицей синтезируют белки, собирая их из аминокислот, которые хранятся в клетке. В конечном итоге мы получаем увеличение мышечной массы.

Дело в том, что иРНК имеет период своей жизни, а рибосомы не могут быть бесконечно активными и имеют порог своей активности, как по времени, так и по абсолютным показателям. И, как следствие, синтез мышечного белка бывает повышен всего пару суток, а далее возвращается к исходным показателям, как видно на рисунке.

Также мышечная гипертрофия будет наблюдаться в случае воздействия метаболического стимула, посредством увеличения гликогена, ферментных белков и задержки воды, тем самым в клетке будет больше «топлива», и они будут выглядеть более наполненными и выпуклыми. Не мало важным является то, что мышечная клетка состоит на ~80% из воды.

Рисунок 3. Схематическое представление стимулирования синтеза белка.

Стоит обратить внимание на то, что показатели синтеза белка будут меняться в зависимости от тренировки, ее объема, интенсивности и прочих параметров, которые влияют на качество стимулирующего отклика.

Также не стоит забывать, что синтез белка является весьма энергозатратной процедурой и может падать, если в клетке будет недостаточно энергии, в следствие блокирующего действия АМФК.

Рисунок 5. Возрастание синтеза белка в процентах после силовой тренировки.

Медленные мышечные волокна (ММВ).

Медленные волокна воистину являются предметом для большого кол-ва мифов. Один из мифов — медленные движения, мы рассмотрели ранее. Второй же — это длительная нагрузка в условиях гипоксии (отсутствия кислорода) для их гипертрофии, особые стимулы и отсутствие эффекта при силовых тренировках с весами 60 % ПМ и выше.

Данные утверждения являются ложными, потому что, как мы сказали ранее, ММВ не имеют ферментов для анаэробного гликолиза и работают в условиях гипоксии только за счет запасов креатин фосфата, а это не более 10 секунд мощной и активной работы .

На рисунке 6 видно, что мощность работы в таком случае крайне мала по сравнению с полноценной анаэробной работой, а в условиях запроса на работу подключаются более высоко-пороговые двигательные единицы, которые способны работать в условиях гипоксии, то есть быстрые мышечные волокна.

Это и демонстрируют исследования, как говорилось ранее. Даже с крайне низким весом (20 % ПМ) идет работа всех волокон, а гипертрофируются только быстрые.

Рисунок 6. Мощность работы волокна при наличии ферментов для анаэробного гликолиза «2» и при их отсутствии «1».

В тоже время исследования показывают, что ММВ прекрасно гипертрофируются при силовых тренировках с 60 % ПМ и выше, как это видно в таблице 2. Лучшие показатели роста волокон всех видов показала группа, использовавшая низко-повторный и средней-повторный тренинг.

ВЫВОДЫ.

В этой статье мы попытались разобраться, как растут мышцы. Стоит отметить, что на самом деле все куда сложнее и не так просто, но данной информации должно быть достаточно, чтобы получить теоретический фундамент для построения удачного тренировочного комплекса, целью которого будет развитие мускулатуры, но это тема для отдельной статьи.

источник

Источник