Фиброз мышц спины упражнения

Наиболее распространенной патологией мышечно-связочного аппарата является миофасциальный синдром (МФС), характеризующийся мышечной дисфункцией и формированием локальных болезненных мышечных уплотнений в пораженных мышцах. По данным литературы, 12% пациентов хотя бы 1 раз в жизни испытывали боль, связанную с МФС. У 5–36% пациентов, обратившихся за медицинской помощью с жалобами на боль в спине, диагностирована мышечно-связочная дисфункция [1–3].

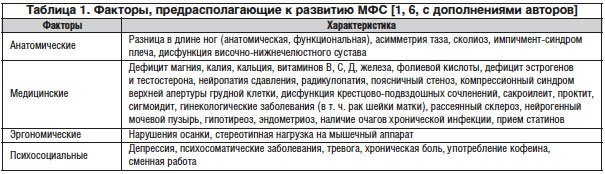

Существует ряд теорий патогенеза МФС. Наиболее широкое распространение получила теория ишемического спазма мышц, в соответствии с которой исходным стимулом считается острая или хроническая перегрузка мышцы, сопровождаемая локальными нарушениями кровотока (спазм артериол, расширение венул) и приводящая к микроповреждению тканей и накоплению медиаторов воспаления (простагландинов, субстанции Р, брадикинина, капсаицина, серотонина и гистамина), которые активируют болевые рецепторы, что в свою очередь инициирует рефлекторное сокращение мышцы, поддерживающееся также в результате высвобождения внутриклеточного кальция. В пределах спазмированной мышцы формируются сенситизированные участки еще большего мышечного уплотнения. Так происходит формирование триггерных точек (ТТ), патогномоничных для МФС. Кроме того, длительно существующий мышечный спазм обусловливает формирование локального фиброза в пределах болезненной мышцы. Выделяют активные и латентные ТТ. Активная ТТ служит непосредственным источником боли, латентная – проявляется болью только при ее пальпации. Пальпаторное воздействие на ТТ вызывает боль в удаленном, но строго определенном месте («болевой паттерн»). Пациент непроизвольно пытается устранить вызвавший боль раздражитель – «симптом прыжка», который является характерным признаком МФС. Мышца, в которой сформировалась хотя бы одна ТТ, становится менее растяжимой, что обусловливает затрудненность и ограничение движений с ее участием. Нарушение сна – практически постоянный симптом МФС, возникающий в связи с усилением болевого синдрома за счет позного напряжения [4, 5]. В настоящее время выделяют ряд факторов, предрасполагающих к развитию МФС (табл. 1).

Диагностика МФС основывается на выявлении типичных признаков и клинических проявлений согласно диагностическим критериям D.G. Simons [5]:

I. «Большие» критерии (необходимо наличие 5-ти критериев):

1) жалобы на локальную или регионарную боль;

2) ограничение объема движений;

3) пальпируемый «тугой» тяж в пораженной мышце;

4) участок повышенной чувствительности в пределах «тугого» тяжа (ТТ);

5) характерная для данной пораженной мышцы зона отраженной боли.

II. «Малые» критерии (необходимо наличие 1-го из 3-х критериев):

1) воспроизводимость боли при стимуляции ТТ;

2) вздрагивание при пальпации ТТ пораженной мышцы;

3) уменьшение боли при растяжении пораженной мышцы.

По данным клинического обследования, чаще всего патологическим изменениям подвергаются мышцы, относящиеся к категории преимущественно тонических, регулирующих статико-кинетическую функцию организма: мышца, поднимающая лопатку, широчайшая мышца спины, трапециевидная мышца, мышца, выпрямляющая позвоночник, квадратная мышца поясницы, грушевидная мышца.

Синдром грушевидной мышцы наиболее часто сопровождает дегенеративные заболевания позвоночника и сакроилеит при воспалительных спондилопатиях. Кроме того, он является одной из наиболее частых причин невертеброгенной радикулопатии при сдавлении седалищного нерва между измененной грушевидной мышцей и крестцово-остистой связкой, а также при прохождении нерва через саму мышцу. Чаще данная патология встречается у женщин [2, 7].

Клиническая картина синдрома грушевидной мышцы состоит из локальных симптомов и симптомов сдавления седалищного нерва. К локальным относится ноющая, тянущая, «мозжащая» боль в ягодице, крестцово-подвздошном и тазобедренном суставах, которая усиливается при ходьбе, в положении стоя, при приведении бедра, а также в полуприседе на корточках; несколько стихает в положении лежа и сидя с разведенными ногами. Боли при компрессии седалищного нерва приобретают вегетативную окраску (ощущения зябкости, жжения, онемения) с иррадиацией по всей ноге. У некоторых больных сдавление нижней ягодичной артерии и сосудов самого седалищного нерва приводит к перемежающейся хромоте (подгрушевидная перемежающаяся хромота). Кожа ноги при этом бледнеет. Пациент вынужден останавливаться при ходьбе, садиться или ложиться [7].

Грушевидная мышца берет начало на тазовой поверхности крестца, выходит через большое седалищное отверстие из полости таза, проходя по задней стороне тазобедренного сустава, и прикрепляется к большому вертелу. Она ответственна за вращение бедра кнаружи с незначительным отведением.

Пальпировать грушевидную мышцу следует у лежащего на боку или животе пациента. Участки локального напряжения могут пальпироваться через большую ягодичную мышцу. Спазмированные участки чаще всего локализуются медиальнее латеральных двух третей грушевидной линии и латеральнее медиальной трети той же линии (воображаемая линия, проходящая от второго крестцового позвонка несколько медиальнее задней верхней подвздошной ости до большого вертела бедренной кости; она соответствует верхней границе грушевидной мышцы и задней границе средней ягодичной мышцы).

Для синдрома грушевидной мышцы характерно наличие болезненности при пальпации верхневнутренней области большого вертела бедренной кости (место прикрепления грушевидной мышцы) и крестцово-подвздошного сочленения (проекция места прикрепления грушевидной мышцы). При пассивном приведении бедра с одновременной ротацией его внутрь возникает болевой синдром (симптом Бонне – Бобровниковой). Боль, распространяющаяся по задней поверхности ноги, может возникать при поколачивании по ягодице с больной стороны. При воздействии на нижнепоясничные или верхнекрестцовые остистые отростки происходит сокращение ягодичных мышц (симптом Гроссмана). Кроме того, пальпаторно отмечается болезненность в камбаловидной и икроножной мышцах. Поскольку болезненное натяжение грушевидной мышцы чаще всего связано с ирритацией первого крестцового корешка, целесообразно проводить новокаиновую блокаду этого корешка и новокаинизацию грушевидной мышцы. Уменьшение или исчезновение болей по ходу седалищного нерва может свидетельствовать о компрессионном воздействии спазмированной мышцы [7].

В лечении МФС применяют комплексный подход. Он включает осуществление воздействия на все уровни, вовлеченные в формирование порочного круга болевого синдрома. Первостепенное значение приобретают методы местного воздействия на измененные мышечно-связочные структуры в сочетании с использованием нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), анальгетиков, миорелаксантов, трициклических антидепрессантов, анксиолитиков и антиконвульсантов. Одним из эффективных и безопасных препаратов группы миорелаксантов является тизанидин (Сирдалуд) – миорелаксант центрального действия, приводящий к торможению спинальных мотонейронов и, соответственно, к миорелаксации. Сирдалуд обладает свойствами как миорелаксанта, так и анальгетика. Обезболивающее действие реализуется на уровне ЦНС, препарат препятствует передаче болевых импульсов. Препарат обладает также гастропротективным свойством – тормозит выработку желудочного секрета и предотвращает НПВП-обусловленные изменения гликопротеинов и повреждение слизистой оболочки желудка, действуя через центральные α-адренергические пути.

Наряду с лечением МФС Сирдалуд также широко применяется в комплексной терапии болезни Бехтерева, спондилоартроза и других заболеваний позвоночника, поражений осевого скелета при остеопорозе, для лечения спастичности при неврологических заболеваниях. Сирдалуд способствует уменьшению боли, увеличению объема движений, улучшению функциональной способности опорно-двигательного аппарата. Важным аспектом использования миорелаксантов является то, что уменьшение мышечного спазма предоставляет возможность пациенту полноценно выполнять программу физической реабилитации. Начальная доза тизанидина может колебаться от 2 до 4 мг, можно назначить 2 мг препарата перед сном, при индивидуальном подборе увеличение дозы на 2 мг происходит на 3 – 4-й день приема. Диапазон эффективно действующих доз достаточно широк (от 2 до 12 мг/сут). Клинически значимое улучшение обычно отмечается в течение 2 нед. от начала терапии.

Сирдалуд обладает хорошей переносимостью. Наиболее частыми побочными эффектами являются сонливость, заторможенность, снижение концентрации внимания, головокружение, сухость во рту. Однако эти побочные эффекты носят дозозависимый характер и исчезают после отмены препарата. Клинический опыт показывает, что при краткосрочном приеме с использованием низких доз препарата развитие побочных эффектов минимально. Препарат оказывает гипотензивное действие, что необходимо учитывать у пациентов, получающих антигипертензивную терапию.

Ниже представлен алгоритм лечения МФС:

1. Создание покоя пораженной мышце.

2. Поверхностные тепловые процедуры (с осторожностью у пациентов с сенсорным дефицитом, нарушениями микроциркуляции, сахарным диабетом, злокачественными опухолями).

3. Использование НПВП, анальгетиков (в т. ч. трамадола).

4. Применение миорелаксантов (Сирдалуд –

2–12 мг/сут).

5. Использование антидепрессантов, антиконвульсантов, анксиолитиков.

6. Инъекции анестетиков, глюкокортикоидов, ботулотоксина в область ТТ.

7. Пассивное растяжение мышцы и/или распыление хладагента над ТТ и зоной отраженной боли.

8. Аппликации гелей и мазей (НПВП-гели, диметилсульфоксид, анестетики).

9. Ишемическая компрессия ТТ (сдавление кончиками пальцев в течение 1 мин с постепенным увеличением силы давления до инактивации ТТ).

10. Иглорефлексотерапия, чрескожная нейростимуляция, лазеротерапия, ультразвуковая терапия и др.

11. Постизометрическая релаксация – расслабление мышц после их волевого напряжения.

12. Выполнение упражнений на растяжение мышц. (Для синдрома грушевидной мышцы: лежа на спине с согнутыми коленями и ступнями, стоящими на полу, запрокинуть здоровую ногу на больную. Здоровой ногой мягко надавить на больную, прижимая ее к полу. Для того чтобы предупредить отрывание таза от пола, пациент может удерживать рукой верхнюю переднюю подвздошную ость с больной стороны. Зафиксировать позу на 10 с.)

13. Проведение расслабляющего массажа.

14. Лечение основного заболевания [8].

Литература

1. Alvarez D.J., Rockwell P.G. Trigger points: diagnosis and management // Am Fam Physician. 2002. Vol. 65 (4). Р. 653–660.

2. Hopayian K., Song F., Riera R., Sambandan S. The clinical features of the piriformis syndrome: a systematic review // European Spine Journal. 2010. Vol. 19 (12). Р. 2095–2109.

3. Boyajian-O’Neill L.A., McClain R.L., Coleman M.K., Thomas P.P. Diagnosis and management of piriformis syndrome: an osteopathic approach // The Journal of the American Osteopathic Association. 2008. Vol. 108 (11). Р. 657–664.

4. Mense S. Biochemical pathogenesis of myofascial pain // J Musculoskel Pain.

1996. Vol. 4. Р. 145–162.

5. Simons D.G. Clinical and etioloigical update of myofascial pain from trigger points // J Musculoskelet Pain. 1996. Vol. 4 (1-2). Р. 93–122.

6. Simons D.G. New views of myofascial trigger points: etiology and diagnosis // Arch Phys Med Rehabil. 2008. Vol. 89 (1). Р. 157–159.

7. Путилина М.В. Невропатия седалищного нерва. Синдром грушевидной мышцы // Лечащий врач. 2006. № 2.

8. Srbely J.Z. New trends in the treatment and management of myofascial pain syndrome // Curr Pain Headache Rep. 2010. Vol. 14 (5). Р. 346–352.

Источник

Содержание:

Фиброз – патологическое состояние, которое характеризуется разрастанием соединительной ткани с присутствием различных рубцовых изменений. Развивается фиброз мышц спины чаще всего на фоне имеющегося воспалительного процесса.

Фиброз – патологическое состояние, которое характеризуется разрастанием соединительной ткани с присутствием различных рубцовых изменений. Развивается фиброз мышц спины чаще всего на фоне имеющегося воспалительного процесса.

Многими авторами это состояние рассматривается не как патология, а как реакция организма на то, чтобы изолировать очаг воспалённой части мышцы от доставки к ней крови, при этом воспалительный процесс не распространяется на те органы, что находятся в непосредственной близости.

В то же время такая реакция организма приводит к тому, что мышечная ткань постепенно утрачивает свои функции, что приводит к нарушению работы. Что может стать причиной этого состояния? Чаще всего это облучение, травмы или инфекционно-аллергические реакции и другие процессы. Есть данные о том, что у людей, которые употребляют наркотики, начавшийся процесс прогрессирует намного быстрее, чем у тех, кто не имеет наркотической зависимости.

Что ещё может влиять на развитие фиброза мышечной ткани спины? Есть доказательство того, что эта патология может появиться при приёме некоторых медикаментов. В это список попали:

- Препараты для химиотерапии — метотрексат, циклофосфамид.

- Антиаритмические лекарственные средства — амиодарон, пропранолол.

- Антибиотики — сульфасалазин.

- Нитрофурантоин.

Проявления

Фиброз мышц спины – заболевание, которое имеет довольно много клинических проявлений, поэтому при диагностировании очень важно учитывать наличие только некоторых из них, или же всех, которые входят в список.

Так, например, самыми частыми симптомами можно считать плотный отёк воспалительного характера который имеет покраснение по периферии. После этого происходит формирование очага атрофии и выпадение волос на этом месте. Также снижается эластичность кожи. Об активности заболевания можно судить по нарастающей плотности очага фиброза либо появлении новых мест патологии на спине.

В некоторых случаях может наблюдаться нарушение питания тканей, что выражается в появлении язв, гнойников и других воспалений в месте патологии. Здесь же можно обнаружить и участки с повышенной пигментацией, которые могут чередоваться с участками, где пигментация кожи отсутствует вовсе.

У отдельных пациентов могут быть диагностированы и нарушения со стороны слизистых оболочек. Это проявляется в форме хронического конъюнктивита, атрофического ринита, фарингита.

Диагностика

Диагностировать заболевание необходимо в специализированной клинике. Причём пациент должен обязательно пройти всестороннее обследование, что поможет определить тяжесть заболевания и выявить другие очаги фиброза, если они присутствуют. Диагноз ставится не только на основании типичной клинической картины, но и на основании проведённых исследований, которые помогают выявить либо ограниченный, либо системный фиброз тканей.

Лечение

Лечение

Лечение зависит от того, насколько сильно выражен патологический процесс. В основе лечения – приём глюкокортикостероидов длительностью 2 месяца. Это могут быть такие препараты, как преднизолон или метипред. Также лечение предполагает применение таких лекарств, как:

- Аминохинолиновые препараты — плаквенил, делагил.

- Цитостатики, которые используются только при высокой активности фиброзного процесса.

Базисная терапия основана на применении купренила, который помогает справиться с уплотнениями на коже и влияет на фибробласты. Также препарат помогает уменьшить выраженность контрактур при их развитии и патологий со стороны внутренних органов.

Лечение не представляется возможным без использования сосудистых препаратов, в частности могут быть использованы рутиноиды, дезагреганты, вазодилятаторы.

Может быть использовано и местное лечение, которое необходимо сочетать с приёмом вышеописанных препаратов. Местное лечение – применение различных мазей на место развития фиброза. Это может быть гепариновая мазь, троксевазин, гидрокортизон, индометацин, витаминные мази, контратубекс, лидаза.

Источник

Миофиброз — это серьезное заболевание, поражающее мышцы конечностей, шеи. Чаще ему подвержены люди, чья работа связана с постоянным перенапряжением мышц. Какие симптомы и причины развития фиброза.

Миофиброз (фиброз мышц) — это заболевание мышечной системы, вызываемое длительным перенапряжением мышц, чаще связанное с особенностями профессиональной деятельности.

В справочнике МКБ-10 отмечено кодом М 70.8 «Другие болезни мягких тканей, связанных с перегрузкой». Заболевание носит хронический характер.

↯

Больше статей в журнале

«Заместитель главного врача»

Активировать доступ

К группе риска профессий, работники которых подвержены заболеванию относятся строители, штамповщики, музыканты, танцовщики, артисты цирка, люди, занятые ручной работой.

Клинические рекомендации, шаблоны документов, стандарты медпомощи, памятки для пациентов – спецподборка для врача- ревматолога в Системе Консилиум.

Виды заболевания

Миофиброз имеет 3 стадии развития: миалгия (функциональная стадия), миозит (воспаление мышц с развитием соединительной ткани) и фибромиозит.

При развитии заболевания проявляются такие симптомы:

- Нарушение кровотока в работающих мышцах за счет того, что естественное кровоснабжение не справляется с повышенной нагрузкой.

- Нарушения метаболического характера в мышцах: нарушается синтез коллагена, повышается уровень КФК и миоглобина, происходит наполнение молочной и пировиноградной кислот.

- Нарушение нервной регуляции нервномышечной системы.

- Фиброз мышечной ткани с развитием триггерных точек (участков гиперраздражения мышц).

Симптомы фиброза возникают не все сразу. Клиническая картина развития по стадиям выглядит так:

- первой стадии присущи такие симптомы как общий упадок сил, быстрая утомляемость, чувство сдавливания в воспаленном участке тела, характер боли — ноющий, нерезкий. При надавливании на мышцу или при ее напряжении чувствуется боль и дискомфорт.

- на второй стадии развития болезни наблюдается усиление болей в течение дня. Т.е. в начале рабочей смены ощущения терпимые, умеренные, а к окончанию дня боль становится сильной и не прекращается даже после длительного перерыва.

При пальпации можно определить уплотнения в мышцах и в местах перехода мышц в сухожилия. Мышцы ослабевают, теряют выносливость.

- На третьей стадии боль становится устойчивой и может возникать спонтанно либо при незначительном напряжении.

В руках постоянно ощущается усталость и тяжесть, снижаются сухожильные рефлексы. Общее состояние организма ухудшается, слабость нарастает, снижается выносливость к физическим нагрузкам. При пальпации более отчетливо прощупываются плотные узлы.

Чем раньше будет выявлен правильный диагноз, тем быстрее начнется лечение. Поэтому к врачу лучше обратиться при первых симптомах проявления заболевания.

Причины появления

Фиброз мышц имеет разную природу возникновения, его причины могут скрываться как внутри организма, так и зависеть от внешнего влияния.

К внутренним (эндогенным) причинам относятся:

- Инфекционные и вирусные болезни. Инфекция может распространяться из основного очага на мышечную ткань вместе с кровотоком, что приводит к воспалению мышцы. В отдельных случаях, если исходным заболеванием была гнойная инфекция (стрептококковая или стафилококковая), может развиться гнойный миозит, при котором патогенный микроорганизм возбуждает гнойные очаги, от которых можно избавиться только хирургическим путем.

- Паразитарные заболевания (трихинеллез, эхинококкоз, токсоплазмоз).

- Аутоиммунные болезни. Этим заболеваниям свойственно поражение соединительной ткани, которой покрыты и мышечные волокна. При подобных нарушениях организм вырабатывает антитела к собственным тканям, в которых обнаружен вирус или бактерия.

- Интоксикации: алкоголь, отравления, укусы насекомых.

К внешним (экзогенным) факторам развития относят:

- ушибы и травмы. Травмы часто сопровождаются разрывом мышечных волокон, на месте которого со временем образуется рубец. Это приводит к укорачиванию мышцы;

- переохлаждение: наиболее частой причиной миозита является сквозняк, от него страдают мышцы спины, шеи, поясницы. При этом могут быть затронуты еще и нервные волокна;

- регулярное и длительное перенапряжение мышц, что характерно для спортсменов или музыкантов. Мышца со временем уплотняется, это приводит к нарушению процесса питания и кровотока. Из-за нехватки кислорода происходит атрофия.

Как видим, причин для развития фиброза может быть множество, и определить характер заболевания и дальнейшее лечение может только врач.

Обратите внимание

Минздрав продолжает менять порядок повышения квалификации медицинских и фармработников.

Главные изменения вступят в силу с 1 января 2020 года. Какие врачи должны срочно пройти обучение и что делать начмеду – в журнале «Заместитель главного врача».

Диагностика

Первым этапом постановки диагноза является сбор анамнеза со слов пациента. Врач должен расспросить больного о жалобах, характере и периодичности боли, ее интенсивности.

Важное значение в определении диагноза имеют обстоятельства, при которых интенсивность боли меняется.

Если пациент пытался погасить симптомы самостоятельно, об этом тоже стоит рассказать врачу, описав использованные средства и результат их применения.

На втором этапе доктор проводит визуальный осмотр и пальпацию. Специалист анализирует все исходные данные: цвет кожи, ее целостность, наличие уплотнений, отеков, покраснений, асимметрий, проверяет подвижность суставов и позвоночника, и даже обращает внимание на выражение лица и походку.

Также для качественного обследования могут потребоваться лабораторные анализы: общий анализ крови и мочи, а также биохимический анализ крови (в нем особое внимание нужно обратить на показатели креатинина и ревматоидного фактора).

Но даже такое системное обследование не даст точной гарантии по предполагаемому диагнозу. Чтобы подтвердить или опровергнуть подозрение может понадобиться инструментальная диагностика.

Как лечить фиброз мышц

Вне зависимости от стадии протекания болезни фиброз сам по себе является серьезным заболеванием, требующим покоя и отдыха.

Начиная с первых симптомов можно использовать средства, купирующие боль (диклофенак, мелоксикам).

При фиброзе лечение назначает невролог или ревматолог, при этом учитываются особенности организма и характер протекания заболевания.

Последние изменения

Требования к внутреннему контролю качества стали едиными. Алгоритм, который поможет быстро перестроить работу по новым требованиям – в журнале «Заместитель главного врача».

Терапия подразумевает комплексный подход, при котором от больного требуется соблюдение всех рекомендаций.

В зависимости от тяжести и стадии болезни назначаются такие медикаментозные средства:

- Нестероидные противовоспалительные препараты для снятия воспалений и болевого синдрома. В зависимости от индивидуальных особенностей организма доктор подбирает удобную форму лекарств: таблетки, инъекции.

- Местные обезболивающие и противовоспалительные средства: крема и мази. Они быстро впитываются в кожу, принося быстрое облегчение.

- Седативные препараты. Они могут назначаться в качестве дополнительной терапии, если причиной возникновения изначально был стресс, депрессия или эмоциональное истощение.

- Антибиотикотерапия. Препараты этой группы потребуются при развитии гнойного инфекционного миозита. Назначением конкретного средства должен только врач, ни в коем случае нельзя покупать препараты по совету из интернета, от этого зависит эффективность лечения. Недолеченный фиброз может со временем вернуться с большей степенью поражения.

Лечение фиброза может проводиться и без помощи лекарственных препаратов, благодаря физиотерапии.

К ее методам относится воздействие лазером, светом, магнитными и электрическими полями. Физиотерапия назначается при отсутствии должного эффекта от медикаментозного лечения, при этом она более безопасна.

Большое значение при лечении и профилактики фиброзов имеет правильный образ жизни. Поэтому умеренные занятия спортом, прогулки, свежий воздух и массажи пойдут только на пользу.

Источник