Фиброз мышцы на ноге

Появление доброкачественного нароста – фибромы – возможно в любой части тела. Особенно часто появляется на ногах – голени, стопе, бедрах. С возрастом риск увеличивается, так как нарушается процесс деления клеток. Данный вид опухоли не представляет опасности для здоровья, но может мешать человеку с косметической точки зрения. Опухоль, растущую из соединительной ткани, следует отличать от рабдомиомы – злокачественной опухоли, происходящей из поперечнополосатых мышц, однако она сравнительно редко появляется на бедре.

Опасность недуга

Фиброма на внутренней стороне бедра представляет опасность в том случае, если размеры опухоли быстро увеличиваются. Это говорит об отсутствии капсулы, сдерживающей рост опухоли. Если вовремя не удалить, новообразование прорастает окружающие ткани и достигает объема в несколько кубических сантиметров.

Фиброма на внутренней стороне бедра представляет опасность в том случае, если размеры опухоли быстро увеличиваются. Это говорит об отсутствии капсулы, сдерживающей рост опухоли. Если вовремя не удалить, новообразование прорастает окружающие ткани и достигает объема в несколько кубических сантиметров.

Фиброма, расположенная в паху или складках кожи, подвергается трению, повреждается и может кровоточить, причиняя боль.

Основная проблема наличия фибромы у людей с гормональными нарушениями – склонность к разрастанию и увеличению в размерах.

Причины фибромы мягких тканей

Ученые выделяют несколько причин, при которых развивается фиброма мягких тканей бедра. Основной версией образования фиброзных наростов является гормональный сбой. По наблюдениям врачей, в группу риска входят:

- беременные женщины.

- больные сахарным диабетом;

- люди с проблемами щитовидной железы и надпочечников.

На втором месте по распространенности стоит травматизация участков кожи – трение, ушибы, сдавливания. У людей с лишним весом фиброматозный узел может появиться в складках кожи, которые плохо дышат.

На третьем месте – наследственность. Наличие у кого-либо из ближайших родственников фибром делает возможным образование наростов в следующем поколении.

С возрастом риск появления фибромы на бедре под кожей возрастает.

Виды опухоли

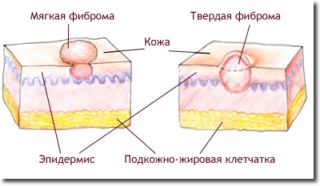

Различают фибромы по консистенции:

Различают фибромы по консистенции:

- мягкую;

- твердую.

По склонности к разрастанию:

- диффузную;

- ограниченную.

Мягкая разновидность фибромы состоит из жировых включений. Более характерна для женщин, у которых подкожный жировой слой толще. Мягкая фиброма сморщенная, при пальпации ее легко сдвинуть с места. Мягкие новообразования иногда имеют ножку, повторяя форму гриба. Образуются чаще всего в подмышечных впадинах, в паху, под грудью — это те места, которые меньше всего проветриваются и подвержены повышенной потливости.

Твердые наросты появляются в местах, которые не имеют глубокого подкожного слоя жира – внешняя поверхность бедра, лицо, шея. Имеют круглую форму, плохо сдвигаются при пальпации.

Клиническая картина заболевания

Фиброма безболезненна, за исключением случаев, когда она травмируется неловкими движениями. Цвет опухоли может меняться от телесного до темно-синего. Это зависит от того, как происходит кровообращение внутри новообразования. Иногда при перекруте ножки фибромы питание опухоли нарушается, и она отмирает самостоятельно.

Поверхность нароста неровная. Имеются дополнительные образования, вмятины. Твердые разновидности имеют четкие края, мягкие — более рыхлые и бесформенные.

Фиброма у детей

На кожных покровах конечностей у детей фибромы могут появляться начиная с младенческого возраста. Причина – наследственность и нарушения обмена веществ. Некоторые виды чаще появляются у младенцев мужского пола, другие появляются с одинаковой частотой у обоих полов.

На кожных покровах конечностей у детей фибромы могут появляться начиная с младенческого возраста. Причина – наследственность и нарушения обмена веществ. Некоторые виды чаще появляются у младенцев мужского пола, другие появляются с одинаковой частотой у обоих полов.

Различают:

- Врожденные формы, которые проявляются до года. Располагаются на коже единично или множественными группами – узлами.

- Опухоли, которые появляются после пяти лет жизни ребенка.

Самым опасным явлением фиброматоза является малигнизация – злокачественное перерождение тканей, поэтому новообразования удаляют щадящими методами, чтобы на теле ребенка не осталось следа.

Большинство видов единичных доброкачественных опухолей не рецидивируют. После удаления ткани отправляют на гистологическое исследование с целью исключения наличия в них атипичных клеток.

Виды детской фибромы:

- Гамартома – поражает чаще мальчиков, рецидивы бывают редко, иногда возникает до года. Самый распространенный возраст – 2 – 4 года.

- Гингивальный фиброматоз – утолщение десен из-за разрастания тканей. Самостоятельно не проходит, иногда рецидивирует.

- Дигитальный инфантильный фиброматоз – проявляется наростами на нижних конечностях у детей грудного и более старшего возраста.

До 10 лет детям удаляют опухоли под общим наркозом, хотя операции лазером или радионожом практически безболезненны.

Диагностика

Диагностика фибромы проводится ради спокойствия пациента и с целью уточнить происхождение доброкачественной опухоли. Для этого проводятся следующие процедуры:

Диагностика фибромы проводится ради спокойствия пациента и с целью уточнить происхождение доброкачественной опухоли. Для этого проводятся следующие процедуры:

- Биопсия – взятие кусочка ткани для исследования под микроскопом. Может проводиться под местной анестезией или без наркоза – по желанию пациента. Врач дает направление на биопсию при быстром росте новообразования или болезненных ощущениях у человека. Изменение цвета и покраснение участка кожи вокруг фибромы также является показанием к биопсии.

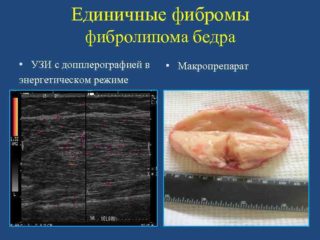

- Подкожные опухоли исследуют при помощи аппарата УЗИ.

- При подозрении на наличие множественных узлов рекомендуется обследование внутренних органов при помощи УЗИ. Для женщин – обязательное обследование у маммолога и гинеколога.

При диагностике важно отличить фиброму от других кожных заболеваний.

Методы лечения и профилактика

Лечить фиброматозные новообразования начинают с нормализации питания и питьевого режима. При использовании медицинских препаратов можно полностью избавиться от опухолей, расположенных на видном месте, но при этом наросты могут рецидивировать. Одним из лучших считается препарат Дипроспан, который стимулирует обратное развитие фибромы, но имеет большое количество противопоказаний и побочных эффектов. К тому же Дипроспан нельзя применять при беременности из-за высокой токсичности.

Самым безопасным и быстрым является хирургическое удаление опухоли. Применяют несколько способов:

Самым безопасным и быстрым является хирургическое удаление опухоли. Применяют несколько способов:

- лазерный, не требующий анестезии;

- радиоволновой способ, не оставляющий следы на коже;

- консервативный – скальпелем, при котором рана дольше заживает, но эффект положительный.

Первые два метода стоят дороже, так как предполагают наличие современной дорогой аппаратуры и подготовленного специалиста. Второй – более дешевый или бесплатный, если проводить в государственной клинике.

Народные методы предполагают воздействие на фиброму различными мазями домашнего изготовления и приемом настоек внутрь для нормализации общего самочувствия и гормонального фона, снижения интоксикации.

Прогноз после лечения

После хирургического удаления фибромы мягких тканей бедра редко бывают рецидивы. Прогноз в целом положительный. Малигнизация фиброматозных узлов может наблюдаться при ухудшении общего самочувствия или прогрессировании основного заболевания в случае врачебной ошибки при диагностике вида опухоли или нежелании пациента провести лечение новообразования при подозрении на злокачественный процесс.

Источник

Определение заболевания

Такое новообразование как фиброма мягких тканей является доброкачественной опухолью, образованной элементами соединительной ткани. По внешнему виду фиброма напоминает округлое гладкое (волнистое) образование плотной консистенции, расположенное в большинстве случаев на ножке. Данное образование развивается довольно медленно и, как правило, боли не вызывает.

Локализация фибромы возможна практически в любых областях с присутствием соединительной ткани – зачастую это подкожная клетчатка или кожа, включая и слизистые оболочки.

Содержание:

- Причины фибромы мягких тканей

- Виды фибромы мягких тканей

- Симптомы фибромы мягких тканей

- Лечение фибромы мягких тканей

- Фиброма после операции

Причины фибромы мягких тканей

Такая опухоль может появиться у человека в независимости от пола и в любом возрасте. Причины её возникновения и по сей день вызывают споры среди специалистов. На данный момент не удалось достоверно установить причины, провоцирующие развитие данного новообразования.

Существуют версии о наследственной предрасположенности к такому явлению (если у родителей была подобная опухоль, то вероятность её появления у детей существенно возрастает). Также возможно образование фибром вследствие травм или механического воздействия на определенный участок кожи или слизистую.

Виды фибромы мягких тканей

По типу гистологического строения различают твердую и мягкую фиброму. Твердая разновидность фибромы является плотным на ощупь образованием в соединительной ткани, богатым коллагеном и с небольшим количеством клеток. Фиброму мягкой формы составляют элементы соединительной волокнистой ткани (количество клеток большое). Это образование на ощупь мягкое. Мягкие фибромы зачастую появляются в паховой области, в подмышечных впадинах, подкожных складках, на веках и шее.

Часто многие формы фибром представляют собой смешанные образования – фибролипомы (образования жировых и соединительных тканей), фибромиомы (мышечной и соединительной ткани). Вместе с фибромами к распространенным разновидностям образований на человеческой коже относятся нитевидные бородавки.

Симптомы фибромы мягких тканей

Симптоматика фибром редко бывает ярко выраженной. Болевых ощущений данные новообразования в большинстве случаев не вызывают. Одним из главных признаков развития фибромы можно назвать образование на коже нароста, при появлении которого лучше сразу обратиться к врачу. К симптомам фибром также относят возможное кровотечение при травме новообразования, зуд и чувствительность при прикосновении. Диагностируется фиброма врачом при медицинском осмотре, в ходе которого врач спрашивает о симптомах и истории возникновения опухоли.

Также производятся специальные анализы подтверждающие доброкачественность новообразования.

Лечение фибромы мягких тканей

Хотя фиброма и является доброкачественным новообразованием, во многих случаях несущим скорее косметический дискомфорт, её систематическое раздражение или травмирование способны спровоцировать дальнейший рост опухоли или иные неприятные последствия, в связи, с чем врачи могут дать рекомендацию к удалению фибромы. На сегодняшний день выделяются три основных способа лечения фибром мягких тканей:

Хирургическое иссечение фибромы (эта методика устранения фибромы является относительно простой; её производят под местным обезболиванием, вероятность осложнений мала).

Лазерное иссечение – это эффективный способ устранения фибром при помощи углекислого лазера, во время которого осуществляется иссечение основания опухоли. Эта операция относительно безболезненна, и применение анестезии происходит только в индивидуальных случаях.

Радиоволновое иссечение, в ходе которого фиброма удаляется радиоволновым скальпелем. Этот метод популярен вследствие относительной безболезненности и возможности оказывать воздействие лишь на зараженные клетки.

Для эффективного и качественного лечения фибромы необходимо обратиться к квалифицированному врачу. Самолечение и лечение народными средствами может быть весьма опасно, привести к аллергическим реакциям и иным нежелательным последствиям или осложнениям.

Фиброма после операции

Для проведения оперативного вмешательства для устранения фибромы используются следующие методы – традиционное хирургическое иссечение обычным скальпелем, лазером, радиоволновым способом. Самыми предпочтительными и современными методами являются радиоволновое и лазерное устранение образования. Данная операция с их помощью производится практически бескровно. Помимо этого, тут же происходит стерилизация операционной раны лазерной волной или лучом.

Операционная рана заживляется быстро и оптимально, а при небольших размерах фибромы возможно видимое отсутствие следов операции. Минимальная травматичность такого оперативного вмешательства даёт больному возможность быстрее приступить к обычному образу жизни. После радиоволнового и лазерного устранения фибромы рецидивы в большинстве случаев не появляются.

Автор статьи: Мочалов Павел Александрович | д. м. н. терапевт

Образование:

Московский медицинский институт им. И. М. Сеченова, специальность — «Лечебное дело» в 1991 году, в 1993 году «Профессиональные болезни», в 1996 году «Терапия».

Наши авторы

Источник

Наиболее распространенной патологией мышечно-связочного аппарата является миофасциальный синдром (МФС), характеризующийся мышечной дисфункцией и формированием локальных болезненных мышечных уплотнений в пораженных мышцах. По данным литературы, 12% пациентов хотя бы 1 раз в жизни испытывали боль, связанную с МФС. У 5–36% пациентов, обратившихся за медицинской помощью с жалобами на боль в спине, диагностирована мышечно-связочная дисфункция [1–3].

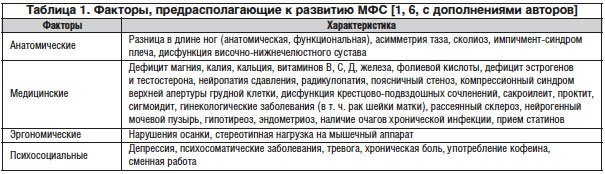

Существует ряд теорий патогенеза МФС. Наиболее широкое распространение получила теория ишемического спазма мышц, в соответствии с которой исходным стимулом считается острая или хроническая перегрузка мышцы, сопровождаемая локальными нарушениями кровотока (спазм артериол, расширение венул) и приводящая к микроповреждению тканей и накоплению медиаторов воспаления (простагландинов, субстанции Р, брадикинина, капсаицина, серотонина и гистамина), которые активируют болевые рецепторы, что в свою очередь инициирует рефлекторное сокращение мышцы, поддерживающееся также в результате высвобождения внутриклеточного кальция. В пределах спазмированной мышцы формируются сенситизированные участки еще большего мышечного уплотнения. Так происходит формирование триггерных точек (ТТ), патогномоничных для МФС. Кроме того, длительно существующий мышечный спазм обусловливает формирование локального фиброза в пределах болезненной мышцы. Выделяют активные и латентные ТТ. Активная ТТ служит непосредственным источником боли, латентная – проявляется болью только при ее пальпации. Пальпаторное воздействие на ТТ вызывает боль в удаленном, но строго определенном месте («болевой паттерн»). Пациент непроизвольно пытается устранить вызвавший боль раздражитель – «симптом прыжка», который является характерным признаком МФС. Мышца, в которой сформировалась хотя бы одна ТТ, становится менее растяжимой, что обусловливает затрудненность и ограничение движений с ее участием. Нарушение сна – практически постоянный симптом МФС, возникающий в связи с усилением болевого синдрома за счет позного напряжения [4, 5]. В настоящее время выделяют ряд факторов, предрасполагающих к развитию МФС (табл. 1).

Диагностика МФС основывается на выявлении типичных признаков и клинических проявлений согласно диагностическим критериям D.G. Simons [5]:

I. «Большие» критерии (необходимо наличие 5-ти критериев):

1) жалобы на локальную или регионарную боль;

2) ограничение объема движений;

3) пальпируемый «тугой» тяж в пораженной мышце;

4) участок повышенной чувствительности в пределах «тугого» тяжа (ТТ);

5) характерная для данной пораженной мышцы зона отраженной боли.

II. «Малые» критерии (необходимо наличие 1-го из 3-х критериев):

1) воспроизводимость боли при стимуляции ТТ;

2) вздрагивание при пальпации ТТ пораженной мышцы;

3) уменьшение боли при растяжении пораженной мышцы.

По данным клинического обследования, чаще всего патологическим изменениям подвергаются мышцы, относящиеся к категории преимущественно тонических, регулирующих статико-кинетическую функцию организма: мышца, поднимающая лопатку, широчайшая мышца спины, трапециевидная мышца, мышца, выпрямляющая позвоночник, квадратная мышца поясницы, грушевидная мышца.

Синдром грушевидной мышцы наиболее часто сопровождает дегенеративные заболевания позвоночника и сакроилеит при воспалительных спондилопатиях. Кроме того, он является одной из наиболее частых причин невертеброгенной радикулопатии при сдавлении седалищного нерва между измененной грушевидной мышцей и крестцово-остистой связкой, а также при прохождении нерва через саму мышцу. Чаще данная патология встречается у женщин [2, 7].

Клиническая картина синдрома грушевидной мышцы состоит из локальных симптомов и симптомов сдавления седалищного нерва. К локальным относится ноющая, тянущая, «мозжащая» боль в ягодице, крестцово-подвздошном и тазобедренном суставах, которая усиливается при ходьбе, в положении стоя, при приведении бедра, а также в полуприседе на корточках; несколько стихает в положении лежа и сидя с разведенными ногами. Боли при компрессии седалищного нерва приобретают вегетативную окраску (ощущения зябкости, жжения, онемения) с иррадиацией по всей ноге. У некоторых больных сдавление нижней ягодичной артерии и сосудов самого седалищного нерва приводит к перемежающейся хромоте (подгрушевидная перемежающаяся хромота). Кожа ноги при этом бледнеет. Пациент вынужден останавливаться при ходьбе, садиться или ложиться [7].

Грушевидная мышца берет начало на тазовой поверхности крестца, выходит через большое седалищное отверстие из полости таза, проходя по задней стороне тазобедренного сустава, и прикрепляется к большому вертелу. Она ответственна за вращение бедра кнаружи с незначительным отведением.

Пальпировать грушевидную мышцу следует у лежащего на боку или животе пациента. Участки локального напряжения могут пальпироваться через большую ягодичную мышцу. Спазмированные участки чаще всего локализуются медиальнее латеральных двух третей грушевидной линии и латеральнее медиальной трети той же линии (воображаемая линия, проходящая от второго крестцового позвонка несколько медиальнее задней верхней подвздошной ости до большого вертела бедренной кости; она соответствует верхней границе грушевидной мышцы и задней границе средней ягодичной мышцы).

Для синдрома грушевидной мышцы характерно наличие болезненности при пальпации верхневнутренней области большого вертела бедренной кости (место прикрепления грушевидной мышцы) и крестцово-подвздошного сочленения (проекция места прикрепления грушевидной мышцы). При пассивном приведении бедра с одновременной ротацией его внутрь возникает болевой синдром (симптом Бонне – Бобровниковой). Боль, распространяющаяся по задней поверхности ноги, может возникать при поколачивании по ягодице с больной стороны. При воздействии на нижнепоясничные или верхнекрестцовые остистые отростки происходит сокращение ягодичных мышц (симптом Гроссмана). Кроме того, пальпаторно отмечается болезненность в камбаловидной и икроножной мышцах. Поскольку болезненное натяжение грушевидной мышцы чаще всего связано с ирритацией первого крестцового корешка, целесообразно проводить новокаиновую блокаду этого корешка и новокаинизацию грушевидной мышцы. Уменьшение или исчезновение болей по ходу седалищного нерва может свидетельствовать о компрессионном воздействии спазмированной мышцы [7].

В лечении МФС применяют комплексный подход. Он включает осуществление воздействия на все уровни, вовлеченные в формирование порочного круга болевого синдрома. Первостепенное значение приобретают методы местного воздействия на измененные мышечно-связочные структуры в сочетании с использованием нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), анальгетиков, миорелаксантов, трициклических антидепрессантов, анксиолитиков и антиконвульсантов. Одним из эффективных и безопасных препаратов группы миорелаксантов является тизанидин (Сирдалуд) – миорелаксант центрального действия, приводящий к торможению спинальных мотонейронов и, соответственно, к миорелаксации. Сирдалуд обладает свойствами как миорелаксанта, так и анальгетика. Обезболивающее действие реализуется на уровне ЦНС, препарат препятствует передаче болевых импульсов. Препарат обладает также гастропротективным свойством – тормозит выработку желудочного секрета и предотвращает НПВП-обусловленные изменения гликопротеинов и повреждение слизистой оболочки желудка, действуя через центральные α-адренергические пути.

Наряду с лечением МФС Сирдалуд также широко применяется в комплексной терапии болезни Бехтерева, спондилоартроза и других заболеваний позвоночника, поражений осевого скелета при остеопорозе, для лечения спастичности при неврологических заболеваниях. Сирдалуд способствует уменьшению боли, увеличению объема движений, улучшению функциональной способности опорно-двигательного аппарата. Важным аспектом использования миорелаксантов является то, что уменьшение мышечного спазма предоставляет возможность пациенту полноценно выполнять программу физической реабилитации. Начальная доза тизанидина может колебаться от 2 до 4 мг, можно назначить 2 мг препарата перед сном, при индивидуальном подборе увеличение дозы на 2 мг происходит на 3 – 4-й день приема. Диапазон эффективно действующих доз достаточно широк (от 2 до 12 мг/сут). Клинически значимое улучшение обычно отмечается в течение 2 нед. от начала терапии.

Сирдалуд обладает хорошей переносимостью. Наиболее частыми побочными эффектами являются сонливость, заторможенность, снижение концентрации внимания, головокружение, сухость во рту. Однако эти побочные эффекты носят дозозависимый характер и исчезают после отмены препарата. Клинический опыт показывает, что при краткосрочном приеме с использованием низких доз препарата развитие побочных эффектов минимально. Препарат оказывает гипотензивное действие, что необходимо учитывать у пациентов, получающих антигипертензивную терапию.

Ниже представлен алгоритм лечения МФС:

1. Создание покоя пораженной мышце.

2. Поверхностные тепловые процедуры (с осторожностью у пациентов с сенсорным дефицитом, нарушениями микроциркуляции, сахарным диабетом, злокачественными опухолями).

3. Использование НПВП, анальгетиков (в т. ч. трамадола).

4. Применение миорелаксантов (Сирдалуд –

2–12 мг/сут).

5. Использование антидепрессантов, антиконвульсантов, анксиолитиков.

6. Инъекции анестетиков, глюкокортикоидов, ботулотоксина в область ТТ.

7. Пассивное растяжение мышцы и/или распыление хладагента над ТТ и зоной отраженной боли.

8. Аппликации гелей и мазей (НПВП-гели, диметилсульфоксид, анестетики).

9. Ишемическая компрессия ТТ (сдавление кончиками пальцев в течение 1 мин с постепенным увеличением силы давления до инактивации ТТ).

10. Иглорефлексотерапия, чрескожная нейростимуляция, лазеротерапия, ультразвуковая терапия и др.

11. Постизометрическая релаксация – расслабление мышц после их волевого напряжения.

12. Выполнение упражнений на растяжение мышц. (Для синдрома грушевидной мышцы: лежа на спине с согнутыми коленями и ступнями, стоящими на полу, запрокинуть здоровую ногу на больную. Здоровой ногой мягко надавить на больную, прижимая ее к полу. Для того чтобы предупредить отрывание таза от пола, пациент может удерживать рукой верхнюю переднюю подвздошную ость с больной стороны. Зафиксировать позу на 10 с.)

13. Проведение расслабляющего массажа.

14. Лечение основного заболевания [8].

Литература

1. Alvarez D.J., Rockwell P.G. Trigger points: diagnosis and management // Am Fam Physician. 2002. Vol. 65 (4). Р. 653–660.

2. Hopayian K., Song F., Riera R., Sambandan S. The clinical features of the piriformis syndrome: a systematic review // European Spine Journal. 2010. Vol. 19 (12). Р. 2095–2109.

3. Boyajian-O’Neill L.A., McClain R.L., Coleman M.K., Thomas P.P. Diagnosis and management of piriformis syndrome: an osteopathic approach // The Journal of the American Osteopathic Association. 2008. Vol. 108 (11). Р. 657–664.

4. Mense S. Biochemical pathogenesis of myofascial pain // J Musculoskel Pain.

1996. Vol. 4. Р. 145–162.

5. Simons D.G. Clinical and etioloigical update of myofascial pain from trigger points // J Musculoskelet Pain. 1996. Vol. 4 (1-2). Р. 93–122.

6. Simons D.G. New views of myofascial trigger points: etiology and diagnosis // Arch Phys Med Rehabil. 2008. Vol. 89 (1). Р. 157–159.

7. Путилина М.В. Невропатия седалищного нерва. Синдром грушевидной мышцы // Лечащий врач. 2006. № 2.

8. Srbely J.Z. New trends in the treatment and management of myofascial pain syndrome // Curr Pain Headache Rep. 2010. Vol. 14 (5). Р. 346–352.

Источник