Мышцы ног при дцп

Медицинский эксперт статьи

х

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

ДЦП – серьезная патология, которая связана с нарушением мозговых функций, ответственных за движения. Такие нарушения не усугубляются с ростом и развитием ребенка: они возникают при рождении и не исчезают с возрастом. Упражнения для детей с ДЦП – важный момент помощи больному малышу, ведь расстройства двигательной функции часто выражаются в слабости некоторых мышечных групп.

Занятия могут позволить ребенку больше координировать свои движения, по возможности выпрямить походку, улучшить повороты шейного отдела.

Упражнения лечебной физкультуры лучше чередовать с сеансами массажа, а также с другими процедурами, улучшающими микроциркуляцию в тканях.

[1], [2], [3], [4], [5]

[1], [2], [3], [4], [5]

Лечебная физкультура при ДЦП

Применение занятий лечебной гимнастикой при ДЦП входит в обязательную схему детского медицинского восстановления, как активная составляющая комплексного лечения, средство поддержания организма ребенка в активном двигательном состоянии, стимулятор внутренних резервов и защитных сил.

Из чего состоит комплекс лечебной физкультуры?

- Выполнение физических упражнений, самостоятельно или при помощи взрослых.

- Массажные процедуры.

- Закаливание и укрепление организма, активный образ жизни.

- Рефлексотерапия, иглоукалывание.

- Привлечение ребенка к легкой трудовой деятельности.

Все перечисленные методы в комплексе способны вылечить патологические расстройства и восстановить поврежденные функции пациента. Помимо этого, улучшается общее состояние организма, укрепляется иммунитет, стабилизируется психологическое состояние ребенка.

Успех в лечении детей с ДЦП напрямую зависит от четкого соблюдения графика тренировок, недопущения пропуска занятий, поддерживания режима дня. Однако необходимо отдавать себе отчет в том, что процесс восстановления будет длительным и достаточно сложным.

Основные направления и цели занятий:

- приведение мышечной системы в нормальный тонус, укрепление неразвитой и ослабленной мускулатуры;

- улучшение движений в суставах;

- развитие координационных функций, умения поддерживать равновесие;

- разработка навыков самостоятельной смены положений тела (стояния, сидения, передвижений);

- активизация двигательных функций (подвижные игры, развитие реакции);

- развитие самостоятельности, прививание бытовых и трудовых навыков.

Любой комплекс упражнений следует начинать с верхней части туловища, а заканчивать нижними конечностями. Иногда ребенку легче выполнять упражнения перед зеркалом: имея возможность следить за своими движениями, малышу легче их координировать.

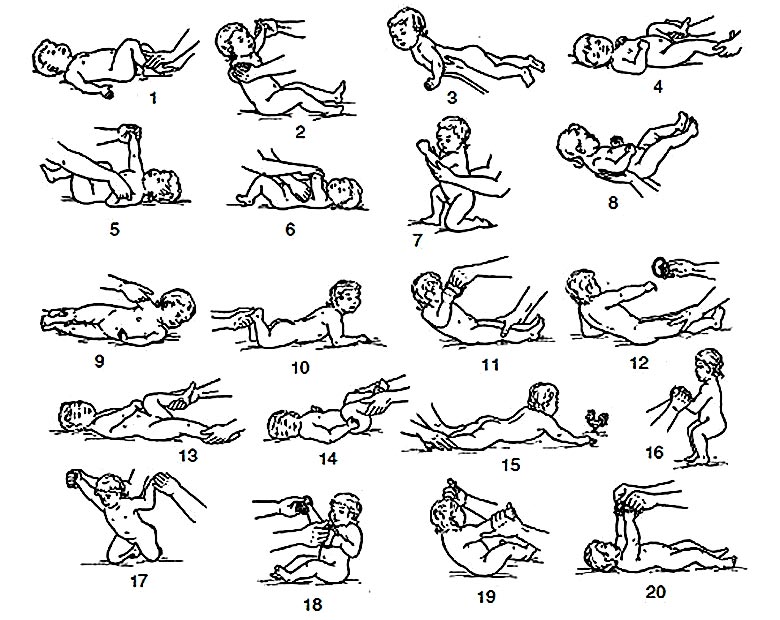

Комплекс упражнений для детей с ДЦП

Предлагаем вам ознакомиться с рядом наиболее эффективных упражнений, которые рекомендуются для проведения детям с ДЦП.

Занятия, развивающие навыки движения:

- ребенок сидит на корточках, взрослый становится перед ним так же, кладет ручки ребенка на свои плечи и, придерживая его у пояса, пытается поставить малыша на колени;

- ребенок стоит на коленях, взрослый поддерживает его подмышками и наклоняет в разные стороны. Такой прием позволяет ребенку научиться распределять нагрузку то на правую, то на левую ножку;

- взрослый стоит позади стоящего ребенка, придерживая его подмышки, и мягко толкает своими коленями подколенные впадины ребенка, заставляя его присесть;

- ребенок сидит на стуле, взрослый стоит напротив него, зафиксировав его ножки, прижав ступни к полу. Взрослый берет руки ребенка и вытягивает их кпереди и кверху, что заставляет малыша встать;

- придерживая ребенка, просить его постоять попеременно на каждой ножке, стараясь сохранить равновесие;

- подстраховывая ребенка за руки, производить толчки и тянущие движения в разные стороны, заставляя ребенка сделать шаг.

Занятия для нормализации суставных функций:

- ребенок лежит на спине, одна ножка вытянута, а другую следует постепенно приводить коленом к животу, после чего вернуться в первоначальное положение;

- ребенок лежит на боку, при помощи взрослого медленно отводя бедро то в одну, то в другую сторону. Колено при этом согнуто;

- ребенок лежит на спине, попеременно поднимает и опускает ножки, сгибая их в колене;

- ребенок лежит на животе, под грудью подложена подушка. Взрослый приподнимает ребенка за верхние конечности, разгибая верхнюю часть туловища.

Занятия для мускулатуры живота:

- ребенок сидит на стуле, взрослый помогает ребенку наклониться вперед. Возврат в исходное положение малыш должен проделать самостоятельно, либо при небольшой помощи взрослого;

- ребенок лежит на спине, ручки вдоль тела. Необходимо стимулировать попытку малыша перевернуться на живот и снова на спину самостоятельно, не используя при этом ручки;

- научить ребенка напрягать мышцы животика, упражнение можно сочетать с глубокими вдохами и выдохами;

- ребенок сидит на полу, ножки вытянуты. Помочь малышу дотянуться пальчиками рук до пальчиков ног, не сгибая ножки в коленях;

- ребенок лежит на спине, взрослый помогает ребенку поднять прямые ножки и довести их, прикоснувшись пальцами пола над головой.

Занятия для устранения гипертонуса мышц рук:

- проводить активные движения кистью ребенка в разных направлениях, изредка потряхивая рукой и расслабляя мускулатуру;

- крепко удерживать руку или предплечье ребенка до устранения состояния гипертонуса, после чего покачать или встряхнуть конечность для расслабления.

Занятия для мышц ног:

- ребенок лежит на спине, ручки вдоль тела, ножки привести к животу. Взрослый удерживает голени и поочередно отводит ножки в тазобедренном суставе, сочетая отведения в стороны с круговыми вращениями ноги;

- взрослый проводит ребенку сгибательные и разгибательные движения тазобедренного сустава, после этого ребенок пробует удержать ножку самостоятельно.

Занятия для поддержания шейной мускулатуры и мышечного корсета туловища:

- ребенок лежит на спине, а взрослый, приподнимая туловище за подмышки, покачивает его из стороны в сторону, поворачивает вправо и влево, не позволяя ребенку сопротивляться. Точно так же покачивают и голову, придерживая её на весу;

- ребенок лежит на боку, а взрослый пытается опрокинуть его на живот, либо на спину. При этом малыш должен пытаться не поддаваться толчкам, оказывая сопротивление;

- ребенок сидит на стуле, руки и голова расслаблены. Взрослый поворачивает голову в разные стороны, наклоняет вперед и назад, а ребенок пытается максимально расслабить мышцы шеи.

Занятия для стабилизации дыхания:

- попросить ребенка сымитировать глубокое дыхание, задуть горящую свечу, сдуть с ладони перышко. Полезно вместе с малышом надувать воздушные шарики или играть, пуская мыльные пузыри;

- отличный эффект можно ожидать, если научить ребенка петь. Схожее действие наблюдается при игре на губной гармошке, свирели, для начала можно использовать обычный свисток;

- научить ребенка пускать пузыри через соломинку в стакан воды.

[6]

[6]

Развитие мимики лица у детей с ДЦП

Зачастую ребенок с диагнозом ДЦП не всегда может определить свое эмоциональное состояние, правильно отреагировать на положительные и негативные эмоции, продемонстрировать именно то выражение лица, которое бы соответствовало необходимому чувству, которое испытывает малыш. Как научить ребенка распознавать эмоциональное разнообразие и правильно толковать его? Как добиться имитации малышом тех или иных эмоций, чтобы в будущем быть понятым в обществе и понимать окружающих? Для этого существуют специальные психогимнастические упражнения:

- взрослый должен демонстрировать малышу, как принюхивается щенок, прислушивается птица, как кошка выслеживает мышку. Затем следует попросить ребенка повторить увиденное;

- продемонстрировать удивленные глаза, попросить повторить;

- описать момент счастья и удовольствия, показать, как радуется ласке котенок, а щенок – вкусному угощению;

- описать ощущение боли, продемонстрировать боль в животе, плач, чувство холода;

- показать момент отвращения: пусть малыш представит, что пьет горькое лекарство или ест лимон;

- объяснить, что такое злость, показывая сердитого человека;

- продемонстрировать чувство страха, потери родного дома или родных людей;

- развивать чувство стыда и вины за свои поступки, научить просить прощения.

[7], [8]

[7], [8]

Упражнения в бассейне при ДЦП

Водные процедуры успешно применяются при физическом восстановлении детей, пораженных ДЦП. Ни для кого не секрет, что вода отлично расслабляет мускулатуру, стабилизирует мышечный тонус, придает энергии. Занятия в воде ослабляют действие стрессов и излечивают депрессивные состояния. Особый эффект можно ожидать от совмещения ЛФК с пребыванием в воде. Такой способ лечения называют гидрокинезотерапией. Он может включать в себя проведение определенных упражнений или игр в воде, а также применение подводного массажа. Непередаваемый эффект наблюдается при плавании ребенка в дельфинарии: общение с дельфинами считается истинно лечебным. Понять механизм данного лечения трудно, однако положительные результаты такой терапии неоспоримы.

Собственно, следует понимать, что лечебные мероприятия и уход за малышом с ДЦП – это длительный процесс, которому необходимо посвятить максимум времени и сил, и лишь тогда принятые меры воздадутся долгожданными положительными результатами. Только постоянная забота и безграничное внимание близких помогут добиться желаемых сдвигов в физическом развитии ребенка. Упражнения для детей с ДЦП необходимо проводить постоянно и настойчиво, на протяжении всего периода патологии.

[9], [10]

[9], [10]

Источник

Роль лечебной физкультуры нельзя недооценивать при профилактике множества заболеваний. Отдельно она не обладает заживляющим эффектом. Однако в комплексе с медикаментозным воздействием и массажем дает превосходные результаты. ЛФК является неотъемлемой частью жизни детей, страдающих ДЦП.

Важность занятий ЛФК при ДЦП

В период реабилитации при ДЦП особое значение уделяется лечебно-физкультурному комплексу упражнений. Данная нагрузка успешно помогает:

- развивать непосредственность и легкость торможения движений;

- уменьшает гипертонус мышечной ткани;

- позитивно влияет на координацию движений;

- способствует улучшению подвижности суставов;

- приобретать необходимые в быту навыки;

- благотворно влияет на возможность самообслуживания.

Важно! Начинать упражнения для детей с ДЦП необходимо в раннем возрасте. ЛФК способствует не только развитию мускулатуры и подвижности, но также делает мозг больного ребенка более пластичным. Снижается риск серьезной задержки умственного развития.

Общих противопоказаний к ЛФК для детей с ДЦП нет. Существуют персональные запреты на проведение конкретных упражнений, но их можно уточнить лишь у лечащего врача. Однако стоит отметить, что лечебная физкультура включает в себя множество различных комплексов, всегда можно подобрать подходящий.

Комплексы упражнений

Программа упражнений для детей с ДЦП, безусловно, должна включать следующие виды нагрузок:

- Комплекс на растяжение мышц. Для профилактики тератогенеза необходимо развивать мышечную подвижность. Это поможет снять напряжение и увеличить область совершения движений.

- Упражнения на поддержание чувствительность мышечной ткани и ее развитие. Это помогает регулировать силу взаимодействия с конкретными мышцами, позволяя совершать обыденные ритуалы в быту.

- Нагрузка на улучшение реакции нервных окончаний. Позитивно влияет на функционал нервной ткани.

- Программа для совершенствования антагонистических мышц.

- Комплекс, направленный на развитие выносливости, стойкости, дисциплины организма.

- Упражнения, способствующие закреплению нормальной ходьбы, корректирующие походку.

- Нагрузки на удержание равновесия. Тренировка вестибулярного аппарата.

Важно! Следует относиться с особым вниманием и сосредоточенностью к комплексу занятий, проводимому в домашних условиях! Все потенциальные программы тренировок необходимо согласовать с врачом. Досконально изучить технику выполнения каждого упражнения.

Правила выполнения упражнений

В первую очередь, необходимо соблюдать базовые правила, касающиеся комплекса упражнений ЛФК для детей с ДЦП:

- занятия должны быть регулярными;

- подход – индивидуальным к каждому ребенку;

- следует соблюдать систематичность занятий, не прерывая их;

- увеличение нагрузок должно происходить постепенно и строго под присмотром врача;

- при назначении комплекса обязательно учитывается тяжесть патологии и психическое развитие больного.

Внимание! Технику выполнения ЛФК при ДЦП у детей на видео можно найти здесь. Однако не нужно слепо следовать рекомендациям в подобных подборках. Каждый ребенок индивидуален. Никто, кроме родителей и врача, не сможет определить, подойдет ли конкретная методика исключительному малышу.

Роль массажа в лечебной медицине

Массаж служит вспомогательным, но очень важным элементом при отклонениях ДЦП. Он нормализирует кровообращение, способствует улучшению обмены веществ, оказывает благотворное влияние на мышечную ткань, снимает спазмы.

Выделяется три основных вида массажа при ДЦП:

- классический,

- сегментарный и

- точечный.

Подробно ознакомившись с каждым методом, родители могут делать массаж самостоятельно дома. Также существуют специальные курсы.

Стоит отметить, что массаж ребенку при ДЦП нужно начинать делать сразу, как только выявлен точный диагноз.

Определить степень и природу заболевания можно примерно в 2 месячном возрасте.

Классический массаж направлен на снятие спазма с напряженных мышц и тонизирование ослабленных. Это помогает изменить искаженные позы ребенка. Движения при проведении процедуры должны быть плавными, медленными. Кожа не должна смещаться вслед за рукой.

Применяются следующие способы стимуляции:

- непрерывное поглаживание – разогревает и расслабляет мышцы;

- валяние – применяется для воздействия на большие группы мышц;

- катание – идеально подходит для влияния на тазобедренный и плечевой суставы;

- глубокое прерывистое поглаживание – подходит для поддержания тонуса в мышечных тканях;

- растирание внешней частью ладони – ребристая поверхность способствует стимуляции крупных мышц (ягодицы, спина, бедро);

- легкое поколачивание, пощипывание.

Вспомогательные тренажеры

К дополнительным тренажерам для раннего развития, которые желательно иметь и дома, относится:

- Коврик с неровной поверхностью, покрытый небольшими бугорками. Необходимо приучать ребенка ходить по нему босыми ножками. Упор лучше делать на пяточки. Именно там сосредоточено наибольшее количество нервных окончаний. Также безусловным достоинством процедуры служит нормализация кровообращения. Для создания большего интереса к данному занятию у ребенка коврик рекомендуется раскрасить, нанести интересные аппликации, узоры. Такое решение поспособствует интеллектуальному развитию.

- Специальный эспандер. Сейчас уже встречается достаточно подобных тренажеров для развития хватательных рефлексов. Но раньше использовались красивые тряпичные мешочки с крупой (греча, рис). Данное средство также исключает спастику пальцев.

- Ходунки или прыгунки. Необходимо внимательно отнестись к выбору данного тренажера. Желательно подбирать специальные – для детей, страдающих ДЦП. В них существует уникальная ортопедическая вставка, обладают функцией крепления к вертикальной поверхности. Однако мнения врачей по поводу необходимости использования ходунков сильно расходятся. Рекомендуется родителям изучить все отзывы и, посоветовавшись со специалистом, принимать решение.

Бассейн для детей с ДЦП

Вода для детей всегда являлась источником радости, веселья, беззаботности. Дети с церебральным параличом, конечно же, не являются исключением.

Водные процедуры проводятся не более получаса. Не следует переутомлять мышцы. Лучше проводить занятия регулярно, терпеливо достигая результатов, чем за один раз, который не принесет успеха. Занятия необходимо выполнять постепенно, комплексами:

- Первые 2-3 занятия проводятся на суше у бассейна, без контакта с водой. Необходимо объяснить ребенку, как правильно двигаться в воде. Следует, путем гимнастики, научить больного правильно шевелить руками и ногами.

- При первом спуске в воду следует быть начеку. Дети с ДЦП легко пугаются и могут не понять контакта с водой. Ребенку понадобится дополнительная поддержка, как физическая, так моральная. Однако, нужно заметить, привыкают детки к плаванию очень быстро.

- Далее уделяется внимание разминке рук. Движения верхними конечностями во время плавания способствуют укреплению шейных позвонков. Необходимо показывать ребенку, как правильно двигать руками. Первые махи обязательно должны быть плавными, медленными. Мышцам предстоит привыкнуть к изменениям. На следующих занятиях приступают к ускорению вращения.

- Позже отдают должное движению ногами. Ввиду неверного развития опорно-двигательного аппарата у детей с ДЦП, необходимо исправлять это в бассейне. Хорошим способом служат прыжки в воде. Для их выполнения рекомендуется придерживать малыша за руки.

На данный момент широко развивается область оздоровления и профилактики для детей с ДЦП разных возрастов. Программы успешно помогают нормально функционировать в обществе и быту. Главное – не «запускать» с лечением, выполнять все предписания врача и запастись терпением.

Наверх ↑

Источник

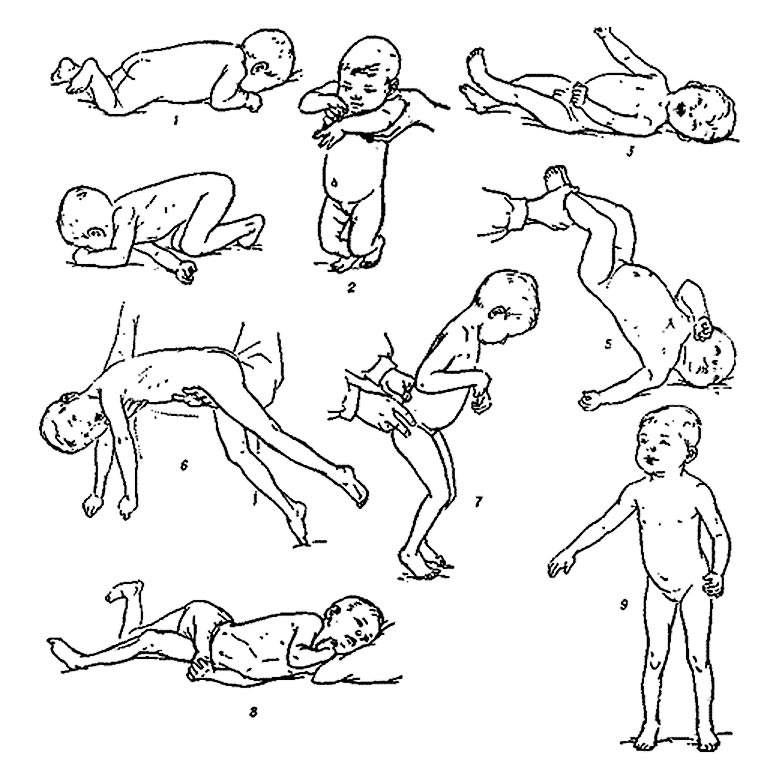

Детский церебральный паралич (ДЦП) – группа заболеваний головного мозга, возникающих вследствие его недоразвития или повреждения в процессе беременности или родов, и проявляющихся двигательными расстройствами, нарушениями речи и психики.

Признаки

Часто в раннем детстве симптомы ДЦП почти не заметны, но они все ярче проявляются по мере взросления ребенка. Дети, страдающие этим заболеванием, позже других начинают держать голову, переворачиваться, сидеть, ползать и ходить. Зато «детские» рефлексы, которые в норме исчезают в 6-8 месяцев, у них сохраняются дольше. Часто такие дети к полутора годам одной рукой управляются гораздо лучше, чем другой, так как вторая половина тела у них слишком слабая.

Однако мышцы ребенка, страдающего ДЦП, могут быть не только чересчур расслаблены. Они могут быть и слишком напряжены. И то, и другое называется патологическим мышечным тонусом. Из-за него руки и ноги ребенка могут принимать неестественные положения.

Движения страдающего ДЦП слишком резкие или наоборот, слишком медленные. Довольно часто ребенок не может их контролировать.

Часто у страдающих этим заболеванием возникают деформации скелета. Обычно на пораженной стороне рука и нога несколько короче, чем на здоровой. Если эту разницу не корректировать, возможно развитие сколиоза.

Многие дети, страдающие ДЦП, имеют задержки умственного развития. Однако если ребенок не откликается на свое имя, возможно, у него проблемы не с умственным развитием, а со слухом. Это тоже частая патология при ДЦП.

Некоторые дети не могут нормально разговаривать из-за неспособности правильно двигать губами и языком. Также у них могут наблюдаться проблемы сначала с сосанием, а позже и с глотанием. У таких детей часто бывает слюнотечение, так как они не могут сглатывать слюну. Родителям в этом случае необходимо внимательно следить за ребенком во время приема пищи – есть опасность удушения из-за того, что пища может попасть в дыхательные пути.

Примерно у 30 % таких детей наблюдаются судороги. Они могут начаться сразу после рождения, а могут и через несколько лет. Часто судороги не замечают, считая, что это просто непроизвольные движения рук или ног.

Примерно 75 % страдающих ДЦП имеют проблемы со зрением. Чаще всего это косоглазие, возникающее из-за слабости мышц, контролирующих движения глаза. Часто у них бывает и близорукость.

Многие страдающие ДЦП имеют кариес. Это происходит из-за невозможности правильно чистить зубы. Также в возникновении этого заболевания играет роль и врожденная недостаточность зубной эмали.

У некоторых детей могут быть проблемы с мочеиспусканием и испражнениями, так как они не могут контролировать соответствующие мышцы.

Описание

На 1000 детей приходится примерно 2-3 ребенка, страдающих детским церебральным параличом. Однако рождается их больше – примерно 1,7-5,9 на 1000 родов. Раньше считалось, что детский церебральный паралич развивается из-за проблем во время родов. Теперь же известно, что неправильно протекающие роды, конечно, играют роль в развитии этого заболевания, но далеко не первую – почти в 80 % случаев заболевание закладывается в пренатальный период (до рождения ребенка). Факторов риска этого заболевания множество:

- преждевременные роды;

- осложнения во время родов;

- тугое обвитие пуповиной;

- слишком крупный плод;

- узкий таз;

- низкая масса тела при рождении, особенно, если масса тела меньше 1 кг;

- множественные плоды (двойня, тройня и более);

- врожденные патологии строения головного и спинного мозга;

- нарушения кровообращения головного мозга у плода;

- преэклампсия и эклампсия;

- инфекционные заболевания, перенесенные матерью во время беременности;

- заболевания щитовидной железы и сахарный диабет у матери;

- гипертоническая болезн, ишемическая болезнь сердца, пороки сердца у матери;

- курение и употребление алкоголя во время беременности;

- резус-конфликт матери и плода;

- гипо- и авитаминозы у матери;

- гемолитическая болезнь новорожденного;

- плохая экологическая обстановка.

Существует несколько форм этого заболевания. В основном диагностируют спастическую диплегию, двойную гемиплегию, гиперкинетическую, атонически-атаксическую и гемиплегическую формы.

Спастическая диплегия или болезнь Литтла

Это наиболее распространенная (40 % всех случаев ДЦП) форма заболевания, отчетливо проявляющаяся к концу первого года жизни. Возникает она преимущественно у недоношенных детей. У них развивается спастический тетрапарез (парез рук и ног), причем парез ног выражен сильнее. У таких детей ноги и руки находятся в вынужденном положении из-за постоянного тонуса и сгибательных, и разгибательных мышц. Руки прижаты к туловищу и согнуты в локтях, а ноги неестественно выпрямлены и прижаты друг к другу или даже перекрещены. Стопы часто деформируются в процессе роста.

Также у этих детей часто бывают нарушения речи и слуха. Их интеллект и память снижены, им трудно сосредоточиться на каком-либо занятии.

Судороги бывают реже, чем при других видах ДЦП.

Двойная гемиплегия

Это одна самая тяжелая форма заболевания. Ее диагностируют в 2 % случаев. Она возникает из-за длительной пренатальной гипоксии, при которой повреждается головной мозг. Заболевание проявляется уже в первые месяцы жизни ребенка. При этой форме наблюдаются парезы рук и ног с преимущественным поражением рук и неравномерным поражением сторон тела. Руки при этом согнуты в локтях и прижаты к телу, ноги согнуты в коленях и тазобедренных суставах, но могут быть и разогнуты.

Речь таких детей смазанная, плохо понятная. Они говорят гнусаво, либо слишком быстро и громко, либо слишком медленно и тихо. У них очень маленький словарный запас.

Интеллект и память таких детей снижены. Дети часто пребывают в эйфории или в апатии.

При этой форме детского церебрального паралича также возможны судороги, причем, чем они чаще и сильнее, тем хуже прогноз заболевания.

Гиперкинетическая форма

Для этой формы ДЦП, встречающейся в 10 % случаев, характерны непроизвольные движения и расстройства речи. Заболевание проявляется в конце первого – начале второго года жизни ребенка. Непроизвольно двигаться могут руки и ноги, мышцы лица, шея, причем движения усиливаются при переживаниях.

Говорить такие дети начинают поздно, их речь медленная, невнятная, монотонная, артикуляция нарушена.

Интеллект при этой форме страдает редко. Часто такие дети успешно заканчивают не только школу, но и высшее учебное заведение.

Судороги при гиперкинетической форме бывают редко.

Атонически-астатическая форма

У детей, страдающих этой формой ДЦП, мышцы расслаблены, причем гипотония наблюдается с рождения. Эта форма наблюдается у 15 % детей с ДЦП. Они поздно начинают садиться, стоять и ходить. Координация у них нарушена, при этом часто бывает тремор (дрожание рук, ног, головы).

Интеллект при этой форме страдает незначительно.

Гемиплегическая форма

При этой форме, встречающейся в 32 % случаев, у ребенка выявляется односторонний парез, то есть, поражены одна рука и одна нога с одной стороны тела, причем, больше страдает рука. Эта форма часто диагностируется уже при рождении.

Характерно для этой формы нарушение речи – ребенок не может нормально произносить слова.

Интеллект, память и внимание снижены.

В 40-50 % случаев регистрируются судороги, причем, чем они чаще, тем хуже прогноз заболевания.

Существует также смешанная форма (1 % случаев), при которой сочетаются различные формы заболевания.

Выделяют три стадии детского церебрального паралича:

- раннюю;

- начальную хронически-резидуальную;

- конечную резидуальную.

В конечной стадии существует две степени – I, при которой ребенок овладевает навыками самообслуживания, и II, при которой это невозможно из-за сильных нарушений психики и моторики.

Диагностика

К неврологу с подозрением на ДЦП нужно обращаться если:

- в возрасте 1 месяца ребенок не моргает глазами в ответ на громкий звук;

- в возрасте 4 месяцев ребенок не поворачивает голову на звук;

- в возрасте 4 месяцев ребенок не тянется за игрушкой;

- в возрасте 7 месяцев ребенок не сидит без поддержки;

- в возрасте 12 месяцев ребенок не говорит слова;

- в возрасте 12 месяцев ребенок делает все в основном одной рукой;

- у ребенка судороги;

- у ребенка косоглазие;

- движения ребенка слишком резкие или слишком плавные;

- ребенок не ходит или ходит неправильно, например, на цыпочках.

Врач ставит диагноз на основании тщательного осмотра ребенка, жалоб родителей, семейной истории, а также течения беременности и родов.

Обязательно нужно сдать общий и биохимический анализы крови и общий анализ мочи. Но эти исследования нужны не для подтверждения диагноза, а для исключения инфекций, гормональных и метаболических нарушений. Для исключения генетических заболеваний проводят генетический анализ и исследование ДНК. Для исключения опухолей мозга, кровоизлияний в мозг проводят ультразвуковое исследование головного мозга

Лечение

Несмотря на то, что ДЦП до конца вылечить невозможно, лечить его нужно, чтобы облегчить ребенку жизнь.

Лечение этого заболевания комплексное, включает в себя:

- массаж для нормализации мышечного тонуса;

- лечебную гимнастику для выработки движений и улучшения координации (должна проводиться постоянно);

- физиотерапию (электрофорез, миостимуляция) только если нет судорог;

- электрорефлексотерапию для восстановления активности двигательных нейронов коры головного мозга, в результате чего снижается мышечной тонус, улучшается координация, речь, улучшается дикция;

- нагрузочные костюмы для коррекции позы и движений тела, а также для стимуляции центральной нервной системы;

- терапию с животными – иппотерапия, канистерапия;

- работу с логопедом;

- развитие моторных навыков ребенка;

- назначение препаратов, улучшающих работу мозга

- занятия на специальных тренажерах типа локтомат.

При необходимости проводят оперативное вмешательство – сухожильно-мышечную пластику, устранение контрактур, миотомию (разрез или разделение мышцы).

Возможно, что через некоторое время появится метод лечения стволовыми клетками, но пока научно доказанных методов лечения этого заболевания с их применением не существует.

© Доктор Питер

Источник