Мышцы спины анатомия медунивер

Оглавление темы «Анатомия мышц спины.»:

1. Мышцы спины.

2. Поверхностные мышцы спины.

3. Глубокие мышцы спины. Подзатылочные мышцы.

4. Фасции спины.

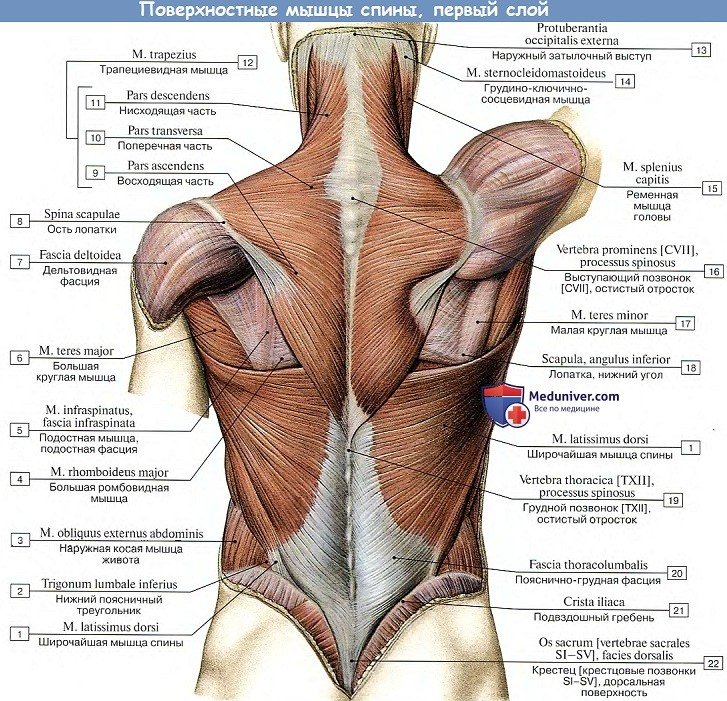

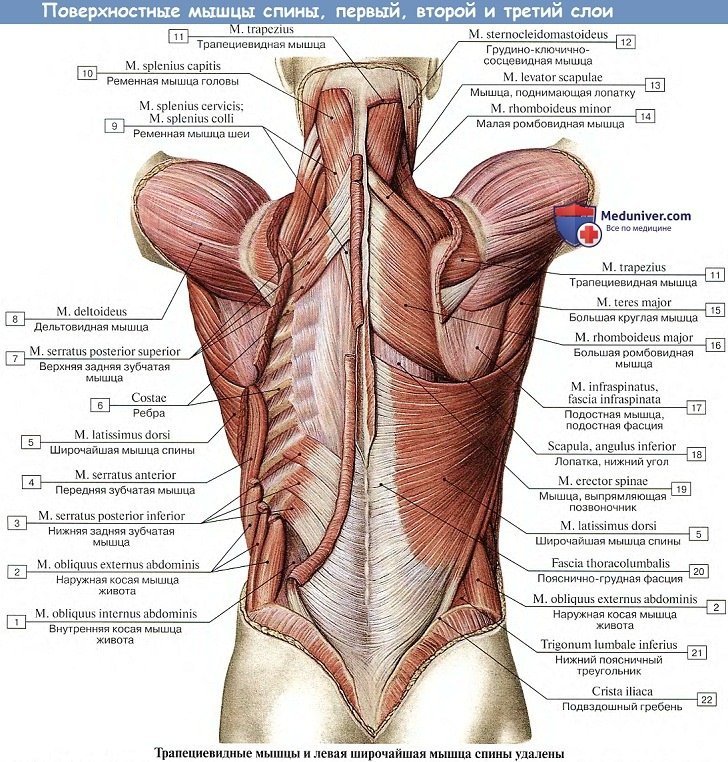

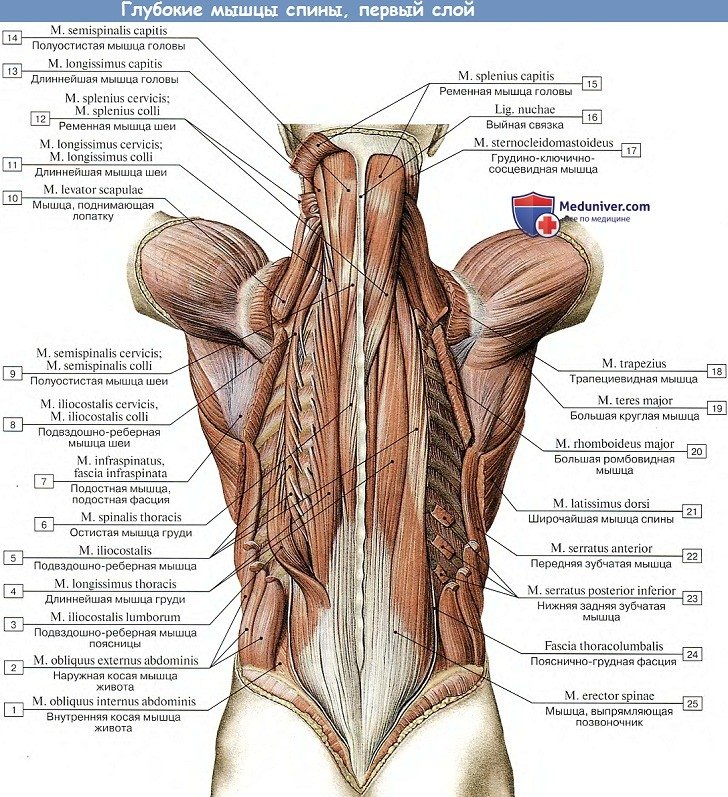

I. Мышцы, прикрепляющиеся на поясе верхней конечности и плече, располагаются в два слоя, из которых самый поверхностный состоит из двух широких мышц: трапециевидной и широчайшей мышцы спины.

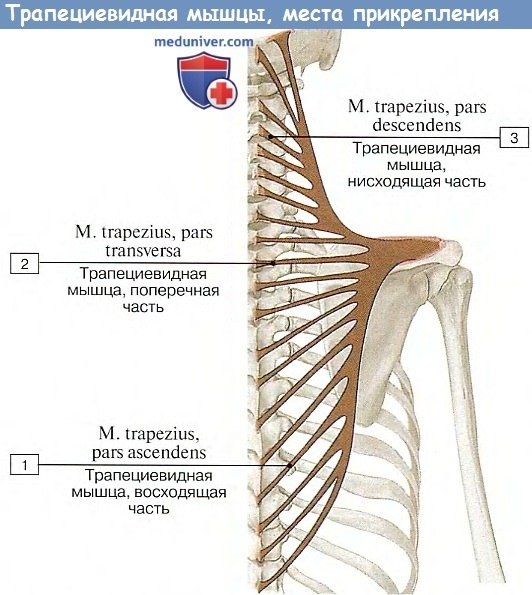

1. М. trapezius, трапециевидная мышца. Она занимает верхнюю часть спины вплоть до затылка и имеет треугольную форму. Обе трапециевидные мышцы, взятые вместе, образуют фигуру трапеции, отчего и происходит название мышцы.

Мышца начинается от остистых отростков всех грудных позвонков, от lig. nuchae и от linea nuchae superior затылочной кости. Верхние волокна мышцы спускаются и прикрепляются к акромиальному концу ключицы, средние идут горизонтально к acromion, а нижние поднимаются вверх и латерально к spina scapulae.

Функция 1. Верхние волокна мышцы поднимают кверху пояс верхней конечности, причем лопатка поворачивается своим нижним углом в латеральную сторону, как это бывает, например, при поднятии руки выше горизонтальной линии. Нижние волокна опускают лопатку книзу.

При сокращении всех волокон мышца тянет пояс верхней конечности кзади и к середине, причем обе лопатки сближаются между собой, если это действие происходит на обеих сторонах. (Инн. n. accessorins XI и CII-IV)

2. М. latissimus dorsi, широчайшая мышца спины, занимает всю нижнюю часть спины, подходя своей верхней частью под нижний конец трапециевидной мышцы.

Она берет начало от остистых отростков последних четырех (а иногда пяти и шести) грудных, всех поясничных и крестцовых позвонков, а также от задней части подвздошного гребня и, наконец, четырьмя зубцами от четырех нижних ребер. Эти зубцы чередуются с задними зубцами наружной косой мышцы живота.

От мест своего начала волокна широчайшей мышцы спины идут кверху и латерально в сходящемся направлении и прикрепляются к crista tuberculi minoris плечевой кости. В начальной своей части, в поясничной области, широчайшие мышцы спины обеих сторон образуют обширный апоневроз, сращенный с fascia thoracolumbalis.

Функция. Разгибает и пронирует плечо, отведенную руку приводит. Действуя через посредство плечевой кости, мышца передвигает в том же направлении и пояс верхней конечности. Вследствие своего прикрепления к ребрам мышца при фиксированных руках может расширять грудную клетку, содействуя вдоху, а также подтягивать туловище к рукам, например при лазании по канату.

Благодаря подтягиванию туловища обезьяны перебрасывают тело с ветки на ветку (передвижение с помощью рук — брахиация), чем объясняется мощное развитие широчайшей мышцы у обезьяны и значительное сохранение ее (как отголосок филогенеза) у человека. (Инн. CVI-VIII — N. thoracodorsalis, n. subscapularis.)

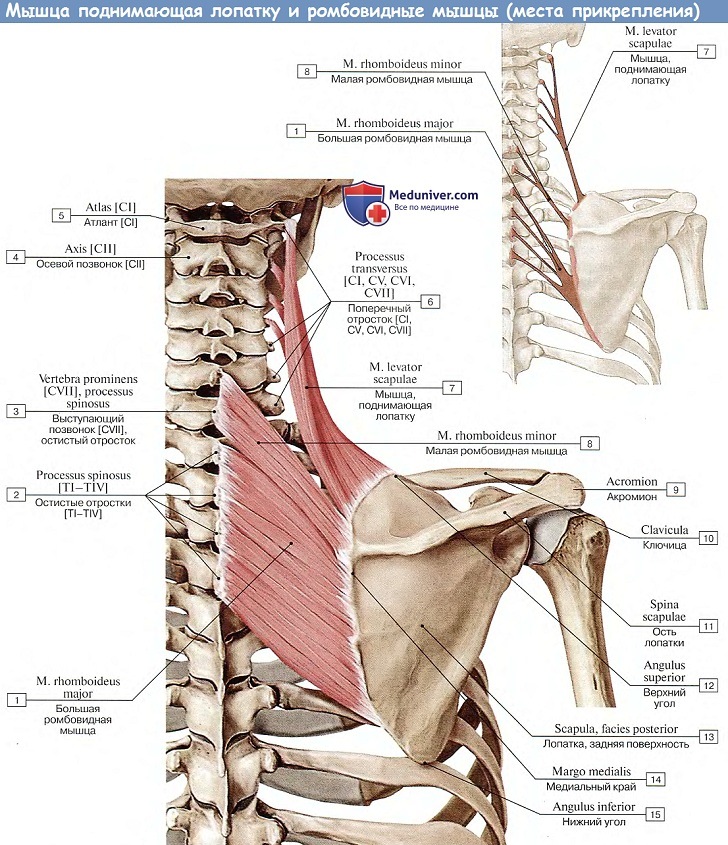

3. М. rhomboideus, ромбовидная мышца, лежит иод m. trapezius, имея форму ромбической пластинки. Начинается от остистых отростков двух нижних шейных и четырех верхних грудных позвонков и прикрепляется к медиальному краю лопатки книзу от spina scapulae.

Функция. При сокращении ромбовидная мышца притягивает лопатку к позвоночнику и кверху. Являясь антагонистом m. serratus anterior, она вместе с ней фиксирует медиальный край лопатки к грудной клетке. (Инн. CIV-V — N. dorsalis scapulae.)

4. М. levator scapulae, мышца, поднимающая лопатку. Начинается от поперечных отростков четырех верхних шейных позвонков, идет вниз и латерально и прикрепляется к верхнему углу лопатки.

Функция видна из названия. (Инн. CIV-V — N. dorsalis scapulae.)

II. Мышцы, прикрепляющиеся на ребрах, залегают в третьем слое поверхностных мышц спины в форме двух тонких пластинок:

1. М. serratus posterior superior, задняя верхняя зубчатая мышца, лежит под ромбовидной мышцей, начинается от остистых огростков двух нижних шейных и двух верхних грудных позвонков, направляется вниз латерально и оканчивается на II—V ребрах.

Функция. Поднимает ребра. (Инн. ThI-V — Nn. intercostales.)

2. М. serratus posterior inferior, задняя нижняя зубчатая мышца, идет от остистых отростков нижних грудных и верхних поясничных позвонков в обратном направлении к IX — XII ребрам.

Функция. Опускает нижние ребра. (Инн. ThIX-XII — Nn. intercostales.)

Учебное видео анатомии мышц cпины

— Глубокие мышцы спины. Подзатылочные мышцы.

Источник

Оглавление темы «Анатомия мышц спины.»:

1. Мышцы спины.

2. Поверхностные мышцы спины.

3. Глубокие мышцы спины. Подзатылочные мышцы.

4. Фасции спины.

Аутохтонные мышцы спины

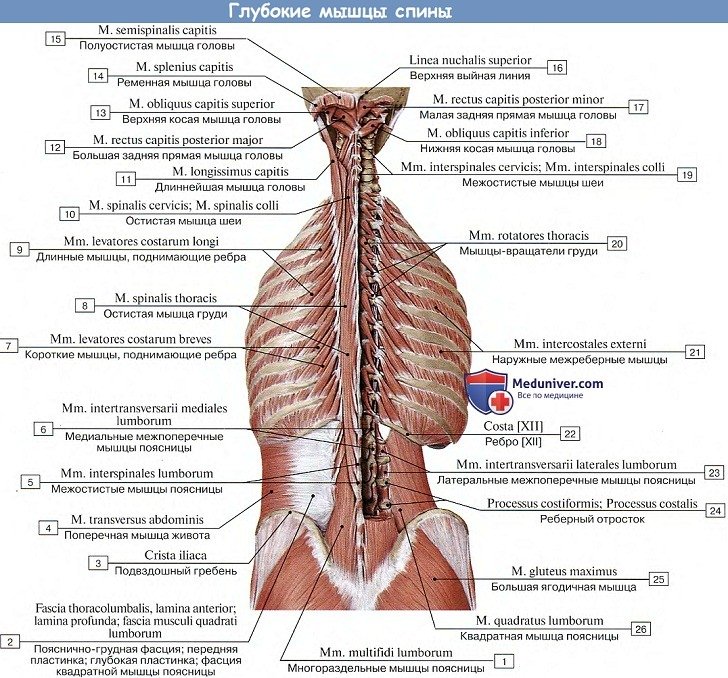

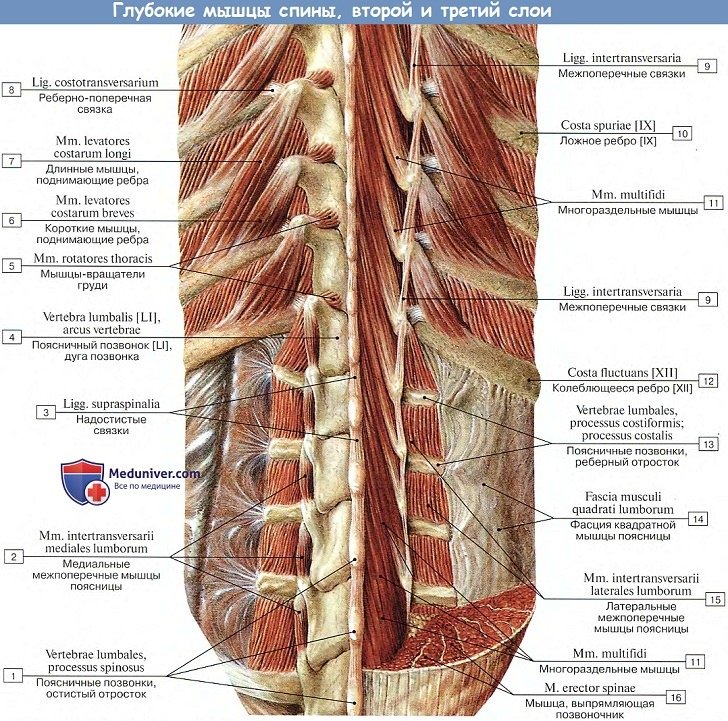

Они образуют на каждой стороне по два продольных мышечных тракта—латеральный и медиальный, которые лежат в желобках между остистыми и поперечными отростками и углами ребер.

В глубоких своих частях, ближайших к скелету, они состоят из коротких мышц, расположенных по сегментам между отдельными позвонками (медиальный тракт); более поверхностно лежат длинные мышцы (латеральный тракт).

В задней шейной области, кроме того, поверх обоих трактов залегает m. splenius. Все эти мышцы имеют единое происхождение из спинной мускулатуры, состоящей у амфибий из ряда миомеров, но, начиная с рептилий, только часть спинных мышц сохраняет метамерное строение, связывая отдельные позвонки (мышцы медиального тракта); часть же соединяется между собой для образования длинных мышц (латеральный тракт).

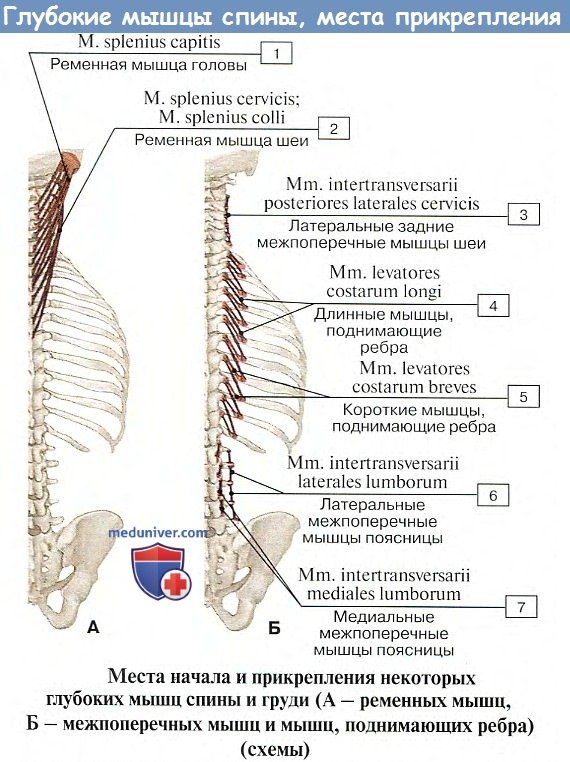

M. splenitis capitis et cervicis, ременный мускул, начинается от остистых отростков пяти нижних шейных и шести верхних грудных позвонков: головная часть мышцы, m. splenius capitis, прикрепляется к linea nuchae superior и к сосцевидному отростку, а шейная часть, m. splenius cervicis — к поперечным отросткам II—III шейных позвонков.

Функция. При сокращении одной мышцы голова поворачивается в сторону сокращения, а при двустороннем сокращении мышцы отклоняют назад голову и разгибают шейный отдел позвоночного столба.

Дополнительно: Подзатылочные мышцы и мышцы спины на рисунке

Дополнительно: Места прикрепления мышц к основанию черепа на рисунке

Латеральный тракт

Характерным для него является прикрепление мышц к поперечным отросткам позвонков и ребрам или их рудиментам.

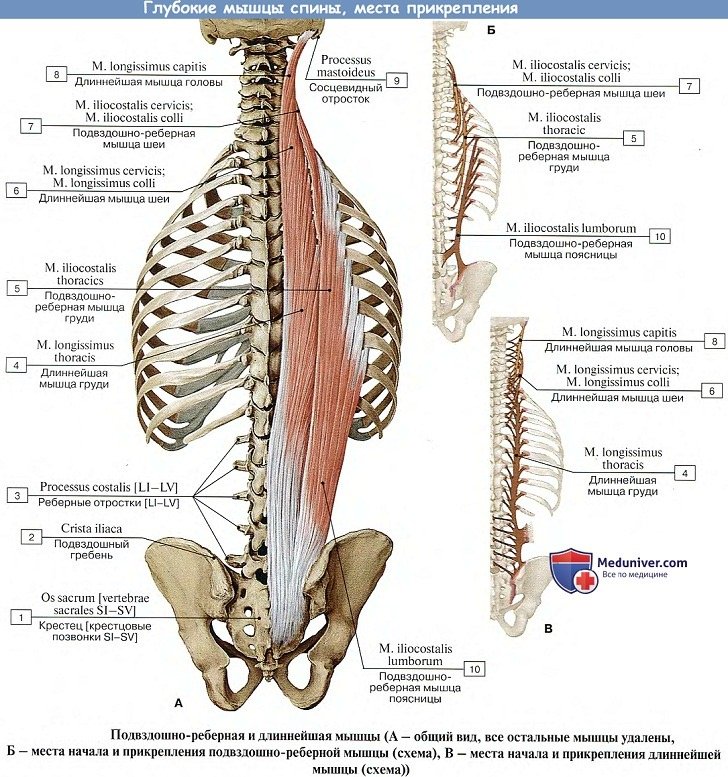

1. М. erector spinae, мышца, выпрямляющая позвоночник (spina, лат. — позвоночник), начинается от крестца, остистых отростков поясничных позвонков, crista iliaca и fascia thoracolumbalis. Отсюда мышца протягивается до затылка и делится на 3 части соответственно прикреплению:

а) к ребрам — m. iliocostalis, подвздошнореберная мышца (латеральная часть m. erector spinae);

б) к поперечным отросткам — m. longissimus, длиннейшая мышца (средняя часть m. erector spinae) и processus mastoideus (головной отдел);

в) к остистым отросткам — m. spinalis, остистая мышца (медиальная часть m. erector spinae).

2. К латеральному тракту относятся также отдельные пучки, заложенные между поперечными отростками двух соседних позвонков: они выражены в наиболее подвижных отделах позвоночного столба — в шейном (mm. intertransversarii posteriores cervicis) и поясничном (mm. intertransversarii mediales lumborum).

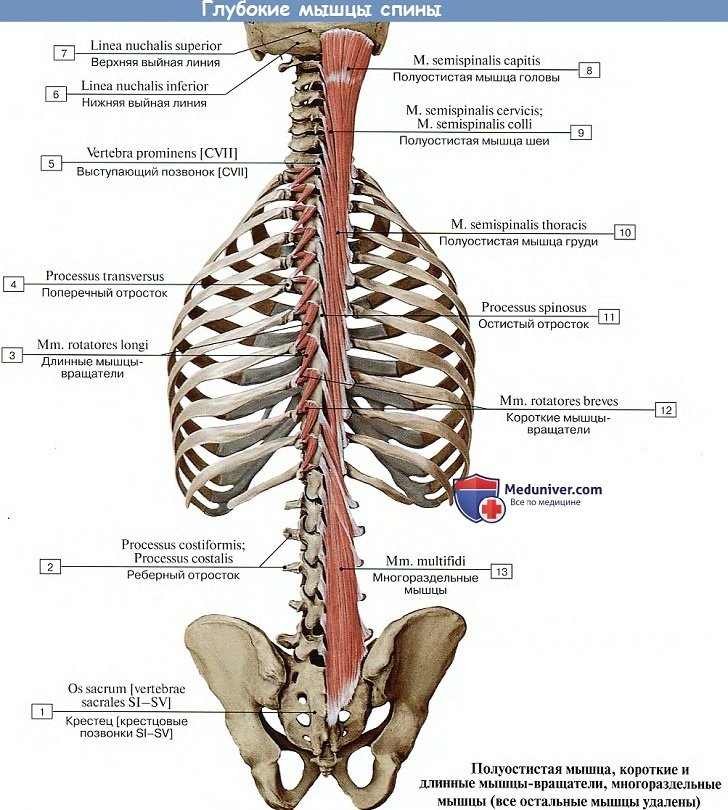

Медиальный тракт

Мышцы этого тракта лежат под латеральным и состоят из отдельных пучков, направляющихся косо от поперечных отростков нижележащих позвонков к остистым отросткам вышележащих, отчего и получают общее название m. transversospinalis. Чем поверхностнее мышцы, тем круче и длиннее ход их волокон и тем через большее число позвонков они перебрасываются.

Соответственно этому различают: поверхностный слой, m. semispinalis, полуостистая мышца, ее пучки перекидываются через 5 — 6 позвонков; средний слой, mm. multffidi, многораздельные мышцы, их пучки перекидываются через 3 — 4 позвонка, и глубокий слой, mm. rotatores, вращатели, они переходят через один позвонок или к соседнему. К медиальному тракту относятся также мышечные пучки, расположенные между остистыми отростками смежных позвонков — m. interspinals, межостистые мышцы, которые выражены только в наиболее подвижных отделах позвоночного столба — в шейном и поясничном.

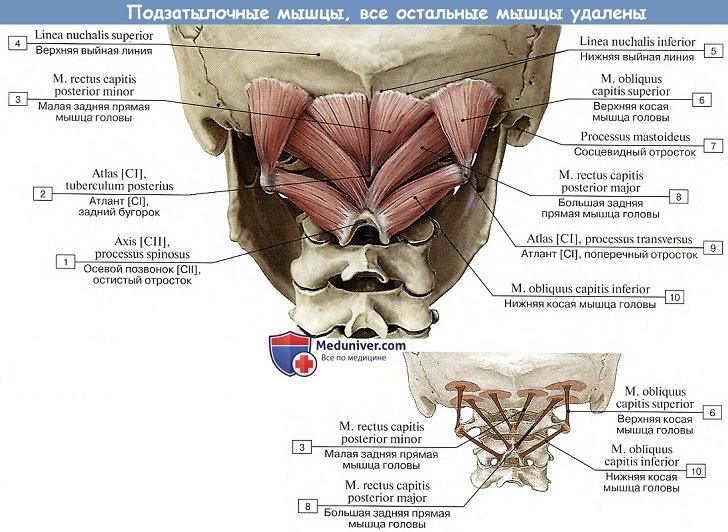

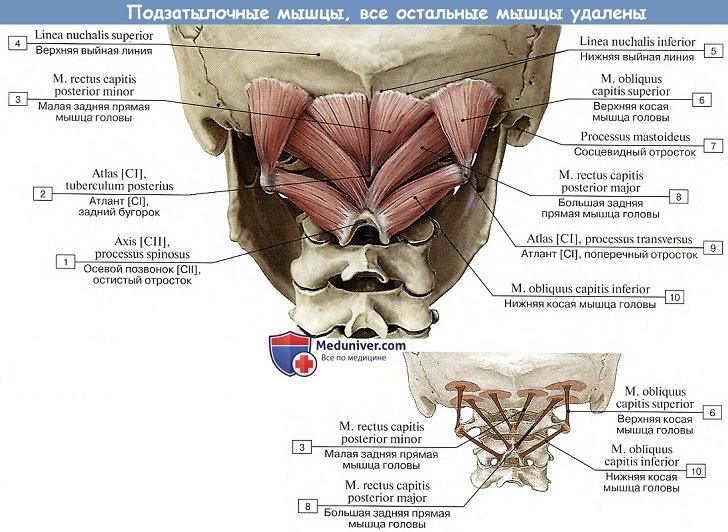

В наиболее подвижном месте позвоночного столба в суставе его с затылочной костью, m. transversospinalis достигает особого развития; он здесь состоит из 4 парных мышц — двух косых и двух прямых, которые располагаются под m. semispinalis и m. longissimus.

Косые мышцы делятся на верхнюю и нижнюю. Верхняя m. obliquus capitis superior, идет от поперечного отростка атланта к linea nuchae inferior. Нижняя, m. obliquus capitis inferior, идет от остистого отростка II шейного позвонка к поперечному отростку I шейного. Прямые мышцы разделяются на большую и малую. Большая, m. rectus capitis posterior major, идет от остистого отростка II шейного позвонка до linea nuchae inferior.

Малая, m. rectus capitis posterior minor, идет к той же линии от tuberculum posterius I шейного позвонка. При одностороннем сокращении они участвуют в соответственных поворотах головы, а при двустороннем тянут ее назад.

Функция аутохтонных мышц спины во всей их совокупности состоит в том, что мышцы эти выпрямляют туловище. При сокращении на одной стороне одновременно со сгибателями этой же стороны эти мышцы наклоняют позвоночный столб и вместе с ним туловище в свою сторону. Косые пучки аутохтонных мышц, rotatores, multifidi, производят вращение позвоночного столба. Верхние отделы мышц, ближайшие к черепу, участвуют в движениях головы. Глубокие спинные мышцы принимают также участие в дыхательных движениях. Нижняя часть m. iliocostalis опускает ребра, тогда как верхняя часть их поднимает.

Следует отметить, что m. erector spinae сокращается не только при разгибании позвоночного столба, но и при сгибании туловища, обеспечивая плавность движения.

Иннервация — задние ветви спинномозговых нервов, соответственно nn. cervicales, thoracici et lumbales.

Глубокие мышцы спины вентрального происхождения

1. Mm. levatores costarum, мышцы, поднимающие ребра, аналогичны мышечным пучкам наружных межреберных мышц, смещенные в сторону позвоночного столба. Они существуют только в грудной области и лежат под m. erector spinae. Вопреки названию действие этих мышц как под-нимателей ребер вряд ли значительно; они главным образом участвуют в наклонении позвоночного столба в боковую сторону. Иннервация от nn. intercostales.

2. К мышцам вентрального происхождения относятся также остатки межреберных мышц в виде мышечных пучков, расположенных между рудиментами ребер (передними бугорками) шейных позвонков (mm. intertransversarii anteribres cervicis) и между поперечными отростками поясничных (mm. intertransversarii laterales lumborum).

Дополнительно: Места прикрепления глубоких мышц спины на рисунке

Дополнительно: Места прикрепления межостистых и остистых мышц спины на рисунке

Учебное видео анатомии мышц cпины

— Фасции спины

Источник

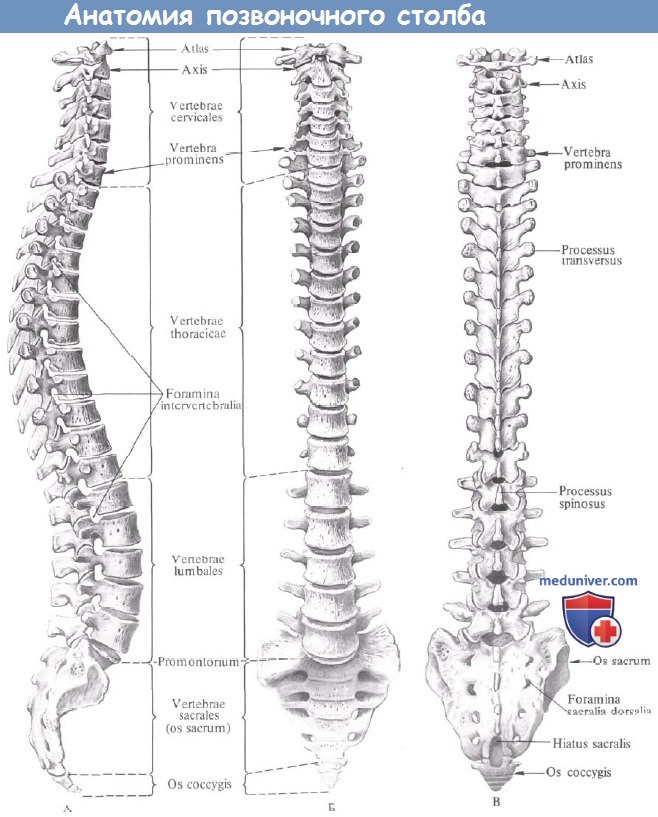

Оглавление темы «Позвоночный столб»:

Позвоночный столбПозвоночный столб, columna vertebralis, имеет метамерное строение и состоит из отдельных костных сегментов — позвонков, vertebrae, накладывающихся последовательно один на другой и относящихся к коротким губчатым костям. Функция позвоночного столба. Позвоночный столб выполняет роль осевого скелета, который является опорой тела, защитой находящегося в его канале спинного мозга и участвует в движениях туловища и черепа. Положение и форма позвоночного столба определяются прямохождением человека.

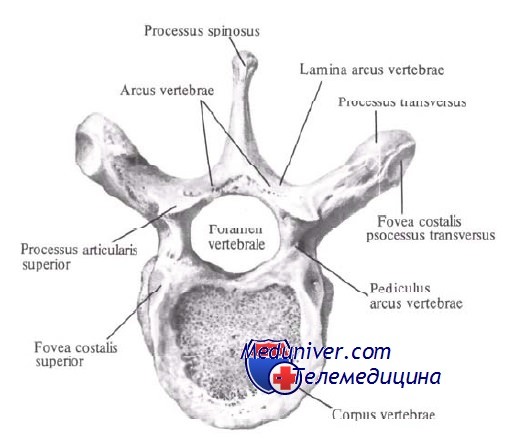

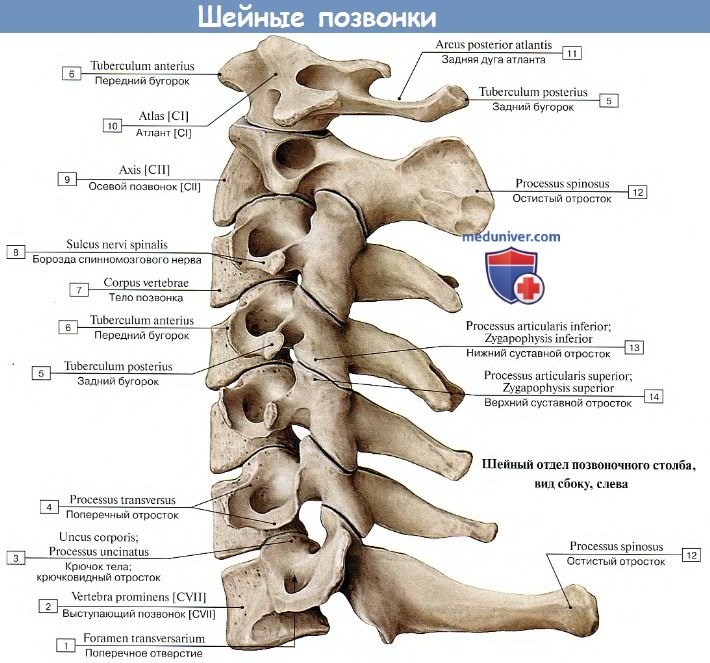

Общие свойства позвонков. Соответственно 3 функциям позвоночного столба каждый позвонок, vertebra (греч. spondylos1), имеет: 1) опорную часть, расположенную спереди и утолщенную в виде короткого столбика, — тело, corpus vertebrae; 2) дугу, arcus vertebrae, которая прикрепляется к телу сзади двумя ножками, pediculi arcus vertebrae, и замыкает позвоночное отверстие, foramen vertebrale; из совокупности позвоночных отверстий в позвоночном столбе образуется позвоночный канал, canalis vertebralis, который защищает от внешних повреждений помещающийся в нем спинной мозг. Следовательно, дуга позвонка выполняет преимущественно функцию защиты; 3) на дуге находятся приспособления для движения позвонков — отростки.

По средней линии от дуги отходит назад остистый отросток, processus spinosus; по бокам с каждой стороны — по поперечному, processus transversus; вверх и вниз — парные суставные отростки, processus articulares superiores et inferiores. Последние ограничивают сзади вырезки, парные incisurae vertebrates superiores et inferiores, из которых при наложении одного позвонка на другой получаются межпозвоночные отверстия, foramina intervertebral, для нервов и сосудов спинного мозга. Суставные отростки служат для образования межпозвоночных суставов, в которых совершаются движения позвонков, а поперечные и остистый — для прикрепления связок и мышц, приводящих в движение позвонки. В разных отделах позвоночного столба отдельные части позвонков имеют различные величину и форму, вследствие чего различают позвонки: шейные (7), грудные (12), поясничные (5), крестцовые (5) и копчиковые (1 — 5). Естественно, что опорная часть позвонка (тело) у шейных позвонков выражена сравнительно мало (у I шейного позвонка тело даже отсутствует), а по направлению вниз тела позвонков постепенно увеличиваются, достигая наибольших размеров у поясничных позвонков; крестцовые позвонки, несущие на себе всю тяжесть головы, туловища и верхних конечностей и связывающие скелет этих частей тела с костями пояса нижних конечностей, а через них с нижними конечностями, срастаются в единый крестец («в единении сила»). Наоборот, копчиковые позвонки, представляющие остаток исчезнувшего у человека хвоста, имеют вид маленьких костных образований, в которых едва выражено тело и нет дуги. Дуга позвонка как защитная часть в местах утолщения спинного мозга (нижние шейные, верхние грудные и верхние поясничные позвонки) образует более широкое позвоночное отверстие. В связи с окончанием спинного мозга на уровне II поясничного позвонка нижние поясничные и крестцовые позвонки имеют постепенно суживающееся позвоночное отверстие, которое у копчика совсем исчезает. Поперечные и остистый отростки, к которым прикрепляются мышцы и связки, более выражены там, где прикрепляется более мощная мускулатура (поясничный и грудной отделы), а на крестце в связи с исчезновением хвостовой мускулатуры эти отростки уменьшаются и, слившись, образуют на крестце небольшие гребни. Вследствие слияния крестцовых позвонков в крестце исчезают суставные отростки, которые хорошо развиты в подвижных отделах позвоночного столба, особенно в поясничном. Таким образом, чтобы понять строение позвоночного столба необходимо иметь в виду, что позвонки и отдельные части их более развиты в тех отделах, которые испытывают наибольшую функциональную нагрузку. Наоборот, где функциональные требования уменьшаются, там наблюдается и редукция соответствующих частей позвоночного столба, например в копчике, который у человека стал рудиментарным образованием.

Видео анатомия позвоночного столба и позвонков-Также рекомендуем «Шейные позвонки» |

Источник

Оглавление темы «Общая миология»: 1. Развитие мышц. 2. Строение мышцы. Мышца как орган. 3. Работа мышц ( элементы биомеханики мышц ). 4. Закономерности распределения мыщц. 5. Классификация мышц. 6. Вспомогательные аппараты мышц: строение, виды фасций и сухожилий. 7. Влияние факторов внешней среды на мускулатуру. Развитие мышц.Мышцы тела должны рассматриваться с точки зрения их развития и функции, а также топографии систем и групп, в которые они складываются.

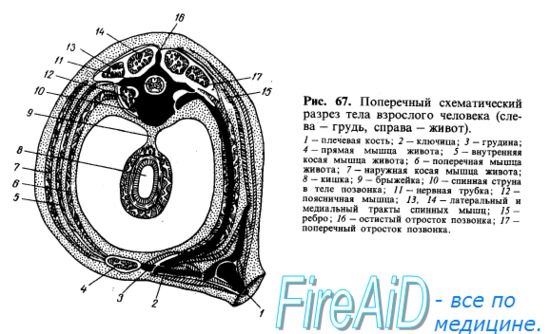

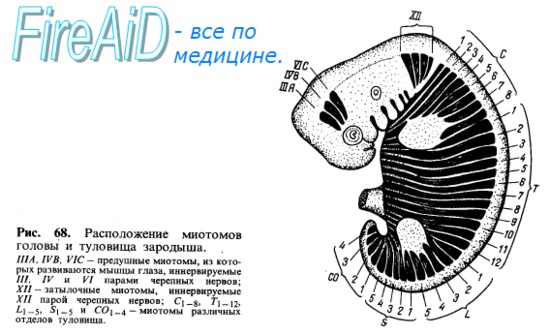

Мышцы туловища развиваются из залегающей по бокам хорды и мозговой трубки дорсальной части мезодермы, которая разделяется на первичные сегменты, или сомиты. После выделения скелеротома, идущего на образование позвоночного столба, оставшаяся дорсомедиальная часть сомита образует миотом, клетки которого (миобласты) вытягиваются в продольном направлении, сливаются друг с другом и превращаются в дальнейшем в симпласты мышечных волокон. Часть миобластов дифференцируется в особые клетки — миосателлиты, лежащие рядом с симпластами. Миотомы разрастаются в вентральном направлении и разделяются на дорсальную и вентральную части. Из дорсальной части миотомов возникает спинная (дорсальная) мускулатура туловища, а из вентральной — мускулатура, расположенная на передней и боковой сторонах туловища и называемая вентральной (рис. 66, 67). В каждый миотом (миомер) врастают ветви соименного спинномозгового нерва (невромера). Соответственно делению миотома на 2 части от нерва отходят 2 ветви, из которых дорсальная (задняя) входит в дорсальную часть миотома, а вентральная (передняя) — в вентральную. Все происходящие из одного и того же миотома мышцы снабжаются одним и тем же спинномозговым нервом. Соседние миотомы могут срастаться между собой, но каждый из сросшихся миотомов удерживает относящийся к нему нерв. Поэтому мышцы, происходящие из нескольких миотомов (например, прямая мышца живота), иннервируются несколькими нервами. Первоначально миотомы на каждой стороне отделяются друг от друга поперечными соединительнотканными перегородками, myosepta (рис. 68). Такое сегментированное расположение мускулатуры туловища у низших животных остается на всю жизнь. У высших же позвоноч.ых и у человека благодаря более значительной дифференцировке мышечных масс сегментация значительно сглаживается, хотя следы ее и остаются как в дорсальной (короткие мышцы перекидывающиеся между позвонками), так и в вентральной мускулатуре (межреберные мышцы и прямая мышца живота). Часть мышц, развившихся на туловище, остается на месте, образуя местную, аутохтонную мускулатуру (autos — тот же самый, chthon, греч. — земля). Другая часть в процессе развития перемещается с туловища на конечности. Такие мышцы называются трункофугальными (truncus — ствол, туловище, fugo — обращаю в бегство). Наконец, третья часть мышц, возникнув на конечностях, перемещается на туловище. Это трункопетальпые мышцы (рею — стремлюсь). На основании иннервации всегда можно отличить аутохтонную (т. е. развивающуюся в данном месте) мускула гуру от сместившихся в эту область других мышц-пришельцев Мускулатура конечностей образуется из мезенхимы почек конечностей и получает свои нервы из передних ветвей спинномозговых нервов при посредстве плечевого и пояснично-крестцового сплетений. У низших рыб (селахий) из миотомов туловища вырастают мышечные почки, которые разделяются на два слоя, расположенные с дорсальной и вентральной сторон скелета плавника. Подобным же образом у наземных позвоночных мышцы по отношению к зачатку скелета конечности первоначально располагаются дорсально и вентрально (разгибатели и сгибатели). При дальнейшей дифференцировке зачатки мышц передней конечности разрастаются и в проксимальном направлении (трункопетальные мышцы) и покрывают аутохтонную мускулатуру туловища со стороны груди и спины (mm. pectorales major et minor, m. latissimus dorsi). Кроме этой первичной мускулатуры передней конечности, к поясу верхней конечности присоединяются еще трункофугальные мышцы, т. е. производные вентральной мускулатуры. служащие для передвижения и фиксации пояса и переместившиеся на него с головы (mm. trapezius и sternocleidomastoideus) и с туловища (mm. rhomboideus, levator scapulae, serratus anterior, subclavius, omohyoideus). У пояса задней конечности вторичных мышц не развивается, так как он неподвижно связан с позвоночным столбом. Сложная дифференцировка мышц конечностей наземных позвоночных, в особенности у высших форм, объясняется функцией конечностей, превратившихся в сложные рычаги, выполняющие различного рода движения. Мышцы головы возникают отчасти из головных сомитов, а главным образом из мезодермы жаберных дуг. Висцеральный аппарат у низших рыб состоиг из сплошного мышечного слоя (общий сжиматель), который делится по своей иннервации на отдельные участки, совпадающие с мета-мерным расположением жаберных дуг: 1-й жаберной (мандибулярной) дуге соответствует V пара черепных нервов (тройничный нерв), 2-й жаберной (гиоидной) дуге — VII пара (лицевой нерв), 3-й жаберной дуге — IX пара (языког лоточный нерв). Остальная часть общего сжимателя снабжается ветвями X пары (блуждающий нерв). Сзади общего сжимателя обособляется пучок, прикрепляющийся к поясу верхней конечности (трапециевидная мышца). Когда с переходом из воды на сушу у низших позвоночных прекратилось жаберное дыхание- приспособленное для жизни в воде, мышцы жаберного аппарата (висцеральные) распространились на череп, где превратились в жевательные и мимические мышцы, но сохранили свою связь с теми частями скелета, которые возникли из жаберных дуг. Поэтому жевательные мышцы, возникающие из челюстной дуги и мышцы дна рта, располагаются и прикрепляются на нижней челюсти и иннервируются тройничным нервом (V пара). Из мускулатуры, соответствующей 2-й жаберной дуге, происходит главным образом подкожная мускулатура шеи и головы, иннер-вируемая лицевым нервом (VII пара). Мышцы, возникающие из материала обеих жаберных дуг, имеют двойное прикрепление и двойную иннервацию, например двубрюшная мышца, переднее брюшко которой прикрепляется к нижней челюсти (иннервация из тройничного нерва), а заднее — к подъязычной кости (иннервация из лицевого нерва). Висцеральная мускулатура, иннервируемая IX и X парами черепных нервов, у наземных позвоночных частью редуцируется, частью идет на образование мышц глотки и гортани. Трапециевидная мышца Теряет всякую связь с жаберными дугами и становится исключительно мышцей пояса верхней конечности. У млекопитающих от нее отщепляется в виде отдельной части грудино-ключично-сосцевидная мышца. Задняя ветвь блуждающего нерва, иннер-вирующая трапециевидную мышцу, превращается у высших позвоночных в самостоятельный черепной нерв — п. accessorius. Так как мозговой череп во всех своих частях представляет неподвижное образование, то на нем ожидать развития мышц нельзя. Поэтому на голове встречаются только некоторые остатки мускулатуры, образовавшейся из головных сомитов. К числу их нужно отнести мышцы глаза, происходящие из так называемых предушных миотомов (иннервация от III, IV и VI пар черепных нервов) (см. рис. 68). Затылочные миотомы вместе с передними туловищными миотомами обычно образуют путем вентральных отростков особую поджаберную или подъязычную мускулатуру, лежащую под висцеральным скелетом. За счет этой мускулатуры, проникающей кпереди до нижней челюсти, происходят у наземных позвоночных мышцы языка, снабжаемые в силу своего происхождения из затылочных сомитов комплексом нервных волокон, образующих подъязычный нерв, который только у высших позвоночных стал настоящим черепным нервом. Остальная часть подъязычной мускулатуры (ниже подъязычной кости) представляет собой продолжение вентральной мускулатуры туловища, иннервируемой от передних ветвей спинномозговых нервов. Таким образом, для понимания расположения и фиксации мышц надо учитывать, кроме их функции, также и развитие (см. рис. 66, 67). -Строение мышцы. Мышца как орган. >>> |

Источник