Тренировка на силу приводит к изменениям в мышцах

Изменения в массе или объеме мышц вызывают многие факторы. Самый известный из них — это работа мышц. Целью данной главы является рассмотреть причины, почему в результате одной тренировки мышцы вырастают, а после других упражнений изменения «не видны».

Изменения в массе или объеме мышц вызывают многие факторы. Самый известный из них — это работа мышц. Целью данной главы является рассмотреть причины, почему в результате одной тренировки мышцы вырастают, а после других упражнений изменения «не видны».

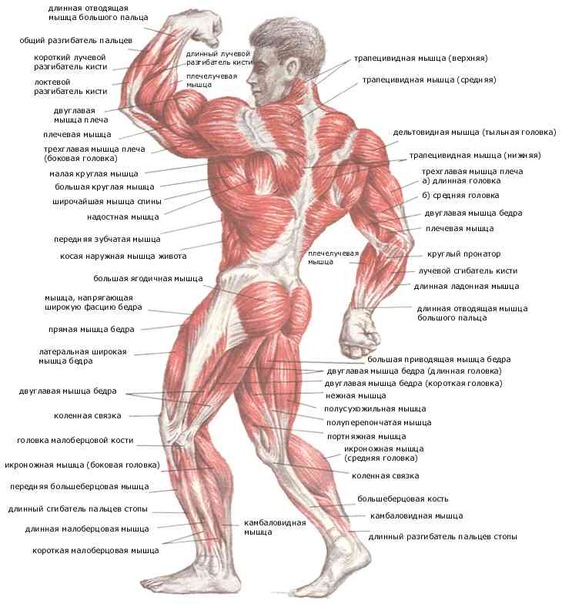

Функция мышцы, будь то скорость, сила или выносливость, реализуется в сотрудничестве со звеньями других систем органов, которыми могут быть сигналы руководящей работой мышц нервной системы, передаваемые сухожилиями силовые импульсы или сопротивление мышц, работающих в противоположном движению направлении.

Ниже мы рассмотрим главные обусловленные тренировками изменения на уровне мышц и вспомогательных структур.

Но следует предостеречь, что тренировка оказывает воздействие не на одну, изолированную, структуру, а нагружает одновременно несколько структур. В зависимости от характера тренировки варьируется соотношение систем органов, попадающих под наибольшее влияние. Например, при заучивании новых движений влияние на центральную нервную систему сравнительно больше, чем на мышцы.

При поднятии тяжестей, приближенных к максимуму, следует, в свою очередь, учитывать, что крупных «пострадавших» как минимум трое: центральная нервная система, контракционный аппарат мышц и сухожилия. В результате долгой монотонной работы большая нагрузка выпадает на энергетику мышечной клетки и т. д.

Тренер может упростить ситуацию и сосредоточиться, создавая планы тренировок, только на мышцах. Например, планируя стратегию развития силы и выносливости, можно с помощью учебника по физиологии и биохимии определить возможные специфические цели тренировки в структуре мышц. Список может содержать механизмы энергообеспечения, отдельно в условиях кислородной недостаточности или достатка. Конечно, следует думать о тренировке контрак-тильных элементов. Также следует обращать внимание на развитие капиллярной сети, обеспечивающей мышцы кровью, на сотрудничество нервной системы и мышц и т. д. Однако если сконцентрироваться только на мышцах, динамические процессы нагрузки-восстановления других важных систем органов остаются без контроля и тренировка «больше не поддается контролю», т.е. тренировка движется в непонятном направлении.

СИНТЕЗ БЕЛКА И ХАРАКТЕР СИГНАЛА ТРЕНИРОВКИ

Интенсивность тренировки, ее продолжительность и характер работы (изометрическая, изотоническая, концентрическая или эксцентрическая и т.д.) являются инструментами, которыми тренер может выборочно в большей или меньшей степени влиять на подструктуры организма.

Построение тренировки является, по сути, комбинацией этих средств при достижении соответствующих долговременных стратегических целей.

Согласно общему правилу, упражнения, использующие максимальные моменты силы, развивают контрактильный аппарат мышцы, и упражнения ниже максимума (суб-максимальные), позволяющие действовать дольше, оказывают большее влияние на энергетику мышцы. Результаты этих двух характерных режимов тренировки частично совпадают, и тренер должен учитывать совпадающие фак-торы, как, например, общее влияние на контракционный аппарат мышцы маленьких эксцентрических моментов силы во время долгого бега. Или же влияние кратковременных сверхкрупных тяжестей на энергетику мышцы.{banner_st-d-1}

Специфический характер ответной реакции зависит от сигнала, переданного упражнением синтезу белка в клетке. Все структуры клетки возникают в результате синтеза белка в пределах, определенных наследственной информацией. Обычно «сигнал» тренировочного средства, призывающий к началу синтеза белка, — это какой-нибудь продукт обмена веществ. Чаще всего — молекула, возникшая в результате разрушения клеточной структуры. Нет смысла перестраивать клетку, если она может выполнять все предъявленные тренировкой требования. Только тогда, когда тренировка превышает способность клеточных структур, есть смысл начать коррекцию поврежденных структур. Часть новых белковых структур по своей сути массивна и оказывает влияние на размер мышцы. Часть изменений базируется на добавлении более мелких структур, что не отражается на заметных глазу изменениях. Можно провести аналогию со строительством дома, где добавление одной комнаты увеличивает размер всего дома, в то время как для обеспечения электроэнергией можно удлинить проводку хоть в сто раз — и никто этого не заметит.

УВЕЛИЧЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ МАССЫ

Несмотря на многолетний опыт, показывающий, что мышцы людей, занимающихся тяжелым физическим трудом, больше, на сегодняшний день до сих пор окончательно не ясно, на каких конкретных этапах тело толкует сигнал механической нагрузки тренировки как необходимость увеличивать мышечную массу. Для увеличения массы и объема мышц существует два пути:

• увеличить уже имеющиеся (гипертрофия);

• создать дополнительные новые мышечные клетки (гиперплазия).

Для понимания обоих вариантов необходимо знать строение мышцы. Мышца состоит из длинных параллельных мышечных волокон, или мышечных

клеток, диаметр которых вдвое меньше волоса. Длина этих необычных клеток равна длине мышцы. Внутри мышечных волокон находится от сотен до тысяч одинаковых с ними по длине, но в пару десятков раз более тонких параллельных элементов — миофибрилл. Механизм сокращения мышцы находится именно в миофибриллах. Миофибриллы называют контрактильными элементами мышцы.

Внутри этих равных по длине с мышечными клетками прячутся такие же длинные миофибриллы, которые, в свою очередь, делятся на сотни тысяч коротких секций — саркомер. В каждом саркомере находятся параллельно расположенные нитевидные белковые молекулы миозин и актин. Между этими двумя нитевидными молекулами возникают временные мостики, вытягивающиеся из миозина. Эти мостики двигаются (гуляют) по молекуле актина в результате расщепления молекул АТФ, обусловливая механическое сокращение саркомера. Это механическое сокращение передается через стенки саркомера в расположенные по соседству структуры, а оттуда дальше до несущих и пронизывающих мышцу сухожилий и систем костных рычагов.

ГИПЕРТРОФИЯ МЫШЦЫ

Сила мышцы зависит от количества параллельно работающих контрактильных единиц. Следовательно, для увеличения силы мышц должны появиться дополнительные параллельно работающие миофибриллы. В молекулярной измерительной системе миофибриллы представляют собой по-настоящему большие структуры. В результате силового тренинга эти структуры прибавляются. Вместе с новыми миофибриллами к мышечной клетке добавляется и большое количество других необходимых молекул. В результате всего этого мышечная масса и наружный объем начинают расти, т.е. гипертрофироваться.

Как говорилось ранее, в настоящее время еще не существует однозначного понимания, как механическая нагрузка, например, поднятия штанги трансформируется в сигнал, руководящий добавлением миофибрилл. Одной из популярных теорий является модель мышечного повреждения, объясняющая, что гипертрофия мышцы возникает через микроповреждения миофибрилл, если к мышце применяются большие моменты силы.

Существуют также альтернативные гипотезы, но все согласны с тем, что мышечная масса более всего увеличивается под воздействием максимальных силовых упражнений.

Основой гипертрофии является синтез белка. В связи с последним важны два фактора: структура белков наследуется от родителей и является индивидуальной; во-вторых, скорость и размеры синтеза белка зависят от многих факторов, не имеющих отношения к тренировке, таких как питание и концентрация гормонов. Следовательно, одна и та же тренировка развивает мышцы разных людей по-разному. Иногда это различие может быть заметным, если один из спортсменов «наращивает» большие мышцы, а изменения другого мало заметны. Но это не значит, что для тренировки мышц последнего из спортсменов следует использовать другие средства. Механизм возникновения гипертрофии по-прежнему тот же, отличается лишь индивидуальный масштаб приспосабливания. {banner_st-d-2}

ГИПЕРПЛАЗИЯ

Возникновение новых клеток называется гиперплазией. Гиперплазия мышечных клеток может происходить двумя способами: делением имеющихся клеток по длине или появлением новых клеток из клеток-сателлитов, похожих на стволовые клетки. стволовые клетки — это универсальные исходные клетки, из которых в эмбриональном возрасте в результате специализации формируются все образующие тело ткани. Часть таких клеток остается в мышцах и после рождения, являясь определенным строительным резервом внутри мышц, к примеру, для заживления мышечных повреждений.

Сравнительно долгое время бытовало мнение, что в результате тренировки новые мышечные волокна не образуются. Правильнее было бы сказать, что никто не видел прямых доказательств гиперплазии мышцы. Проблема состоит в том, что никто не хочет жертвовать своими хорошо натренированными мышцами для основательного исследования, для которого нужно практически удалить мышцы. Причем, в двуглавой мышце плеча (бицепсе), например, около 500 000 мышечных волокон, для микроскопического исследования каждого из которых потребовались бы годы.

О том, что гиперплазия имеет место в человеческом организме, говорят косвенные факты. Если сравнивать большие мышцы культуриста с мышцами человека, занимающегося обычными силовыми тренировками, бывает, что объем мышечных волокон последнего больше, чем у культуриста. И все же заметное различие в размере мышц говорит в пользу культуриста. Противоречие объясняется большим количеством мышечным волокон. Кроме того, опыты на животных указывают на наличие гиперплазии.

Из этих наблюдений вытекают два правила:

• для возникновения гиперплазии необходимы экстремальные (повреждающие мышцу) нагрузки;

• сначала гипертрофия, затем гиперплазия.

Очевидно, гиперплазия у человека происходит путем разрушения мышечных волокон. Объем мышечной клетки не может расти бесконечно. Клетки мышц питаются питательными веществами, поступающими извне, попадающими во внутриклеточные процессы через окружающую клетки мембрану. При увеличении объема мышцы возрастает расстояние между мембраной и глубинами клетки. Поскольку скорость движения питательных веществ не изменяется, то с увеличением расстояния понижается доступность питательных веществ, и в мышечной клетке появляются зоны, в которые больше не поступает достаточного количества питательных веществ и кислорода. Так гипертрофия мышцы становится мешаю-щим фактором.

При увеличении нагрузки у мышцы остается две возможности: затормозить рост мышечной массы или разрушиться. Чаще затормаживается рост мышцы, и поскольку нагрузки должны постоянно увеличиваться, здесь тоже наступает предел — спортсмен просто не может работать с большими нагрузками.

В то же время у многих культуристов замечено расщепление мышечного волокна. Этому способствуют как ориентированные на рост мышцы тренировочные нагрузки, так и сопутствующие средства восстановления. В таком случае мышечная клетка расщепляется вдоль своей длины, образуя два волокна вместо одного. Они, в свою очередь, могут увеличиться до определенного предела, что отражается на возобновлении роста внешнего объема мышцы.

НЕРВНО-МЫШЕЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В начале силовой тренировки происходит очень быстрый прирост силы, но изменений в размере мышцы не замечается. Источники «невидимой» силы кроются в сотрудничестве нервной системы и мышц. Быстрее всего на новые требования окружающей среды, образованные физическими силами, реагирует именно не-рвно-мышечный аппарат, но при этом не создается ни одной новой структуры.

Одной из причин изменения является «усвоение» нового движения. В результате этого селектируются необходимые для работы моторные единицы, и ненужные мышцы, мешающие конкретному движению, выключаются. Второй причиной прироста силы на этом этапе является уменьшение «предупреждающей» обратной связи, посланной в центральную нервную систему датчиками растяжения, представляющими собой рецепторы, спрятанные внутри сухожилий, переносящих силу мышц на систему костных рычагов. В действительности у человека больше мышечной силы, чем он может реализовать. Фактором, удерживающим силу, является центральная нервная система, которая просто не активизирует мышцы в достаточной степени. В регулировании силы участвуют имеющиеся в сухожилиях рецепторы. Растяжение сухожилий сообщает о мышечной силе, приближающейся к опасному пределу, и нервная система, «услышав» это, сокращает число активных моторных единиц. Так у простого человека придерживается сила, поскольку обычная физическая среда ограничивает только сухожилия с маленькой нагрузкой. Если начать тренироваться регулярно, в нервную систему начинают поступать «предупреждающие» сигналы, и поскольку ничего страшного не происходит, порог, ограничивающий силу мышц, сдвигается вверх. Поэтому на первом этапе тренировок (3-4 недели) сил прибавляется, то в строении мышцы не происходит существенных изменений.

Такое развитие, происходящее при согласовании с нервно-мышечным аппаратом, одинаково как у мужчин, так и у женщин, детей, взрослых и стариков. Это означает, что у представителей всех этих групп первоначальное развитие силы одинаковое.

Начиная с момента, когда определяющим становится строение новых миофиб-рилл (см. гипертрофию), мужчины превосходят другие группы. Определяющим фактором является обработка процессов синтеза белка, обеспечивающих гипертрофию, анаболическими мужскими гормонами, как тестостерон. Уровень тестостерона у мужчин, по сравнению с другими приведенными выше группами, самый высокий.

ИЗМЕНЕНИЯ В МЫШЦАХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРЕНИРОВКИ ВЫНОСЛИВОСТИ

Если сравнивать спортсмена, занимающегося видом спорта на выносливость, с представителями силовых видов спорта, в глаза бросается различие в мышечной массе. Одной из причин является то, что цель тренировки выносливости не столько миофибриллы, сколько механизмы, занимающиеся энергетикой. Второй важной причиной является естественный выбор — человек устремляется к той области, в которой ему сопутствует успех. Спортивный успех базируется на наследственных предрасположенностях. Так мышцы человека, занимающегося видом спорта на выносливость, отличаются от мышц занимающегося силовым видом спорта соотношением быстрых (белых) и медленных (красных) мышечных волокон. У первых доминируют красные мышечные волокна.

Медленные мышечные волокна сокращаются почти вдвое медленнее. Они хорошо обеспечиваются кровью и содержат много миоглобина, связывающего кислород (придает мышце красный цвет). В медленных мышечных волокнах содержится больше митохондрий. Но по сравнению с быстрыми мышечными во-локнами, выше перечисленные признаки которых практически противоположны, медленные мышечные волокна нисколько не гипертрофируются. Напротив, объем белых мышечных волокон относительно быстро реагирует на тренировочную нагрузку.

При длительной мышечной работе сравнительно большая нагрузка падает на энергетические процессы мышечной клетки, самые важные из которых:

• увеличение числа воспроизводящих энергию (АТФ) митохондрий;

• увеличение числа улучшающих кровоснабжение капилляров;

• увеличение числа белковых энзимов, участвующих в энергопродуцировании.

Источник

Физические нагрузки при трудовых процессах, естественных движениях человека, занятиях спортом оказывают влияние на все системы организма, в том числе и на мышцы, изменяя их строение и функцию. Однако в различных видах спорта нагрузка на мышцы различна как по интенсивности, так и по объему, в ней могут преобладать статические или динамические элементы. Она может быть связана с медленными или быстрыми движениями. В связи с этим и изменения, происходящие в мышцах, будут неодинаковы.

Как известно, спортивная тренировка увеличивает силу мышц, эластичность, характер проявления силы и другие их функциональные качества. Вместе с тем иногда, несмотря на регулярные тренировочные занятия, сила мышц начинает снижаться и спортсмен не может даже повторить свой прежний результат. Поэтому очень важно знать, какие изменения происходят в мышцах под влиянием физической нагрузки, какой двигательный режим спортсмену рекомендовать; должен ли спортсмен иметь полный покой (адинамию), перерыв в тренировочном процессе, или минимальный объем движений (гиподинамию), или, наконец, проводить тренировки с постепенным уменьшением нагрузки.

Изменения в строении мышц у спортсменов можно определить методом биопсии (взятия особым способом кусочков мышц) в процессе тренировки. В нашей стране этот метод применяют мало, влияние нагрузки на мышцы изучают косвенным путем на животных, создавая экспериментальную модель. Хотя закономерности, установленные на животных, полностью на человека переносить нельзя, этим путем все же можно получить определенное представление о тех процессах, которые совершаются в мышцах под влиянием физических нагрузок.

Эксперименты на животных показали, что нагрузки преимущественно статического характера ведут к значительному увеличению объема и веса мышц. Увеличивается поверхность их прикрепления на костях, укорачивается мышечная часть и удлиняется сухожильная. Происходит перестройка в расположении мышечных волокон в сторону более перистого строения. Количество плотной соединительной ткани в мышцах между мышечными пучками увеличивается, что создает дополнительную опору. Кроме того, соединительная ткань по своим физическим качествам значительно противостоит растягиванию, уменьшая мышечное напряжение. Усиливается трофический аппарат мышечного волокна: ядра, саркоплазма, митохондрии. Миофибриллы (сократительный аппарат) в мышечном волокне располагаются рыхло, длительное сокращение мышечных пучков затрудняет внутриорганное кровообращение, усиленно развивается капиллярная сеть, она становится узкопетлистой, с неодинаковым просветом.

При нагрузках преимущественно динамического характера вес и объем мышц также увеличиваются, но в меньшей степени. Происходит удлинение мышечной части и укорочение сухожильной. Мышечные волокна располагаются более параллельно, но типу веретенообразных. Количество миофибрилл увеличивается, а саркоплазмы становится меньше.

Чередование сокращений и расслаблений мышцы не нарушает кровообращения в ней, количество капилляров увеличивается, ход их остается более прямолинейным.

Количество нервных волокон в мышцах, выполняющих преимущественно динамическую функцию, в 4-5 раз больше, чем в мышцах, выполняющих преимущественно статическую функцию. Двигательные бляшки вытягиваются вдоль волокна, контакт их с мышцей увеличивается, что обеспечивает лучшее поступление нервных импульсов в мышцу.

При пониженной нагрузке мышцы становятся дряблыми, уменьшаются в объеме, капилляры их суживаются (некоторые даже испытывают обратное развитие), в результате чего мышечные волокна истончаются, двигательные бляшки становятся меньших размеров. Длительная гиподинамия приводит к значительному снижению силы мыши.

При умеренных нагрузках мышцы увеличиваются в объеме, в них улучшается кровоснабжение, открываются резервные капилляры. По наблюдениям П.3. Гудзя, под влиянием систематической тренировки происходит рабочая гипертрофия мышц, которая является результатом утолщения мышечных волокон (гипертрофии), а также увеличения их количества (гиперплазии). Утолщение мышечных волокон сопровождается увеличением в них ядер, миофибрилл. Увеличение количества мышечных волокон происходит тремя путями: посредством расщепления гипертрофированных волокон на два-три и более тонких вырастания новых мышечных волокон из мышечных почек, а также формирования мышечных волокон из клеток сателлитов, которые превращаются в миобласты, а затем в мышечные трубочки. Расщеплению мышечных волокон предшествует перестройка их моторной иннервации, в результате чего на гипертрофированных волокнах формируются одно-два дополнительных моторных нервных окончания. Благодаря этому после расщепления каждое новое мышечное волокно имеет собственную моторную иннервацию. Кровоснабжение новых волокон осуществляется новообразующимися капиллярами, которые проникают в щели продольного деления. При явлениях хронического переутомления одновременно с возникновением новых мышечных волокон происходит распад и гибель уже имеющихся.

Важное практическое значение при перетренированности имеет двигательный режим. П.3. Гудзь установил, что гиподинамия действует отрицательно на мышцы. При постепенном же уменьшении нагрузок нежелательных явлений в мышцах не возникает. Широкое применение метода динамометрии позволило установить силу отдельных групп мышц у спортсменов и составить как бы топографическую карту.

Так, в показателях силы мышц верхних конечностей (мышц-сгибателей и разгибателей предплечья, разгибателей плеча) явное преимущество имеют спортсмены, специализирующиеся в хоккее и Ручном мяче, по сравнению с лыжниками-гонщиками и велосипедистами. В силе мышц-сгибателей плеча заметно превосходство лыжников над гандболистами, хоккеистами и велосипедистами. Больших Различий в силе мышц верхних конечностей между хоккеистами и гандболистами не наблюдается. Довольно четкие различия отмечайся в силе мышц-разгибателей плеча, причем лучший показатель. У хоккеистов (73 кг), несколько хуже у гандболистов (69 кг), лыжников (60 кг) и велосипедистов (57 кг). У не занимающихся спортом этот показатель составляет всего 48 кг.

Показатели силы мышц нижних конечностей также различны у занимающихся разными видами спорта. Величина силы разгибателей голени больше у гандболистов (77 кг) и хоккеистов (71 кг), меньше у лыжников-гонщиков (64 кг), еще меньше у велосипедистов (63 кг) В силе мышц-разгибателей бедра большое преимущество у хоккеистов (177 кг), тогда как у гандболистов, лыжников и велосипедистов существенных различий в силе этой группы мышц нет (139-142кг).

Особенно интересны различия в силе мышц-сгибателей стопы и разгибателей туловища, способствующих в первом случае отталкиванию, а во втором – удержанию позы. У хоккеистов показатели силы мышц-сгибателей стопы составляют 187 кг, у велосипедистов – 176 кг, у гандболистов – 146 кг. Сила мышц-разгибателей туловища у гандболистов равна 181 кг, у хоккеистов – 177 кг, а у велосипедистов – 149 кг.

В момент нанесения удара в боксе особая нагрузка падает на мышцы сгибатели кисти и пальцев, активное напряжение которых обеспечивает жесткость звена. Во время боя большую нагрузку в области туловища несут мышцы разгибатели позвоночного столба, при активном участии которых осуществляется нанесение различных ударов. В области нижних конечностей наиболее сильного развития у боксеров достигают сгибатели и разгибатели бедра, разгибатели голени и сгибатели стопы. В значительно меньшей степени развиты мышцы разгибатели предплечья и сгибатели плеча, сгибатели голени и разгибатели стопы. При этом при переходе от первой весовой группы к шестой увеличение силы наиболее сильных групп мышц происходит в большей степени, чем увеличение относительно «слабых», менее участвующих в движениях боксера, мышц.

Все эти особенности связаны с неодинаковыми биомеханическими условиями в работе двигательного аппарата и требованиями, предъявляемыми к нему в различных видах спорта. При тренировке начинающих спортсменов необходимо обращать особое внимание на развитие силы «ведущих» групп мышц.

Источник